-

摘要:

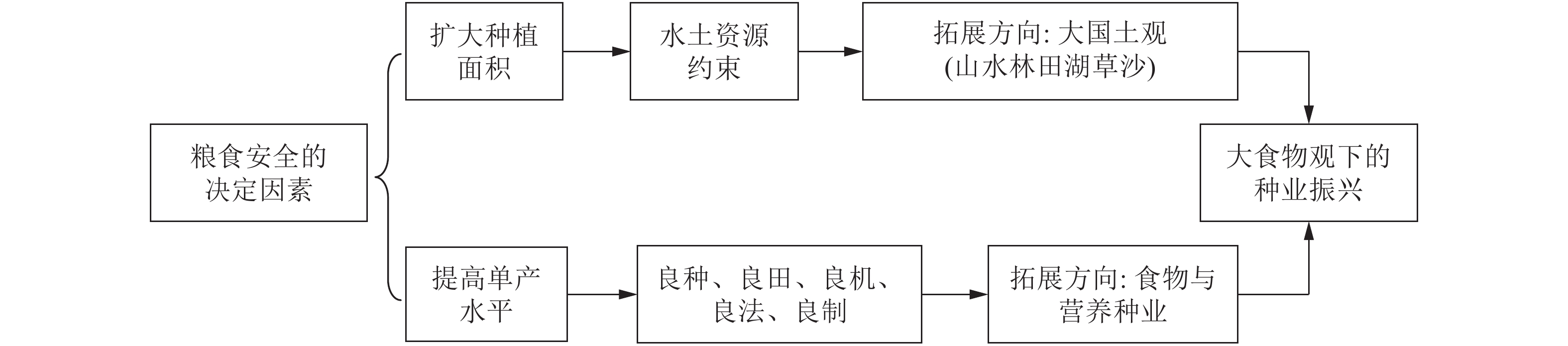

种业振兴对保障国家粮食安全具有重要的战略意义。推进中国种业振兴以确保粮食安全,必须坚持大国土观与大食物观,在动态发展格局下解决种业的“卡脖子”问题,在协同发展思路下重视种业振兴的必要匹配条件,在国际竞争与合作视野下拓展种业振兴的发展空间。本文从粮食安全决定因素及其优先序的角度揭示了种业振兴的基础性、关键性与决定性作用;在此基础上,回顾中国种业发展的历程,厘清了种业振兴与粮食安全的关系;在新的粮食安全格局下,解析大食物观下种业振兴的内涵与面临的挑战,对未来中国种业振兴的健康良序发展进行展望并提出对策建议。

Abstract:The revitalization of seed industry is of great strategic significance to ensure national food security. For promoting the revitalization of Chinese seed industry to ensure food security, we must adhere to the view of great territory and greater food approach (GFA), solve the “strangle hold” problem of seed industry under the dynamic development pattern, pay attention to the necessary matching conditions to revitalize the seed industry considering the coordinated development, and expand the development space to revitalize the seed industry under the perspective of international competition and cooperation. This article revealed the fundamental, critical and decisive roles of seed industry revitalization from the perspective of the priority of factors affecting food security. The development process of Chinese seed industry was reviewed and the relationship between food security and seed industry revitalization was clarified. Under the new pattern of food security, the connotation and challenge of seed industry revitalization were analyzed under the GFA. Some countermeasures and suggestions were put forward for the healthy and orderly development of Chinese seed industry revitalization in the future.

-

褐飞虱Nilaparvata lugens(Stål)属半翅目同翅亚目飞虱科(Homoptera: Delphacidae),是典型的r–对策型害虫,具有易暴发、远距离迁飞等特点,自20世纪60年代以来已成为我国水稻Oryza sativa的首要害虫[1-2]。褐飞虱除直接危害水稻外,还可以传播水稻从矮缩病等植物病毒病,引起水稻等作物的大面积受害,造成严重的经济损失[3-4]。化学防治一直是控制褐飞虱的重要途径[5],但长期大面积使用单一农药品种,不仅污染环境,而且会使褐飞虱抗药性水平不断提高,亚洲不少国家和地方的褐飞虱几乎对当前所有常用农药品种均产生了不同程度的抗药性[6-11]。20世纪80年代中后期,噻嗪酮被引入我国用于防治褐飞虱,2005年监测到褐飞虱对噻嗪酮已产生低水平抗性[12],2010监测到褐飞虱对噻嗪酮已产生高水平抗性[10]。新烟碱类杀虫剂吡虫啉1995年被引入我国防治褐飞虱,一直是稻飞虱的主要防治药剂,但在2005年检测到褐飞虱对吡虫啉已产生极高抗性,随后农业部发文要求暂停使用吡虫啉防治高抗褐飞虱,但最近报道发现褐飞虱对吡虫啉抗性依然有上升趋势[8-9, 13-14]。2005年,吡虫啉在褐飞虱的防治上被停用后,噻虫嗪和吡蚜酮成为我国褐飞虱防治的主要药剂[8-9],导致褐飞虱对噻嗪酮和吡蚜酮的抗药性不断上升。

褐飞虱属迁飞性害虫,各地用药水平不同,而广东作为褐飞虱从东南半岛迁入我国的第一站,也是稻飞虱回迁东南半岛的出口,因此,在亚洲稻区褐飞虱的发生和防治上,广东稻区处于极其重要的地理位置。有必要长期、系统地监测广东不同地方褐飞虱种群对常用药剂的抗性水平,为科学指导田间用药和开展褐飞虱抗药性治理提供依据。本研究采用稻苗浸渍法,测定广东省7个不同稻区褐飞虱种群对噻嗪酮、吡虫啉、噻虫嗪和吡蚜酮等4种常用杀虫剂的抗药性。

1. 材料与方法

1.1 材料

2015年10月和2016年8—10月,分别从广东省广州市、雷州市、连州市、南雄市、海丰县、大埔县和怀集县等7个地方稻田采集褐飞虱高龄若虫或成虫,在温室内的人工气候箱中采用未经药剂处理过的水稻(水稻品种为‘TN1’)幼苗饲养,隔离饲养至下一代,然后挑选3龄若虫进行抗药性测定。

96%(w)噻嗪酮原药和96%(w)吡虫啉原药购自广东大丰植保科技有限公司;99.1%(w)噻虫嗪原药购自先正达(中国)投资有限公司;25%(w)吡蚜酮可湿性粉剂购自苏安邦电化有限公司。

1.2 方法

采用稻苗浸渍法测定抗药性。选取‘TN1’种子进行浸泡和催芽处理,在温室内用塑料杯(直径6 cm,高7.5 cm)种植,每杯均匀播种 5~7 粒。20 d后,用剪刀剔除多余的稻苗,每杯留3株生长最为健壮的稻苗待用。在电子天平(精度为万分之一)上准确称取药剂,用丙酮稀释成一定浓度的母液, 用含有φ为0.1%的吐温–80的蒸馏水稀释母液,每种药剂按等比系列稀释成6个浓度,将稻苗分别在不同浓度的药液中浸泡 30 s,以含有φ为0.1%吐温–80的蒸馏水作为对照,每个浓度重复4次,接入3龄若虫,每杯 20 头,罩上纱网罩。静置2 h后,剔除损伤个体,然后将装置放入(26±1) ℃,光周期为 16 h光∶8 h暗的人工气候箱中。4 d后检查若虫死亡数量,以细毛笔触动虫体后不能运动作为死亡标准。对照组死亡率超过20%时试验无效。

1.3 数据处理

根据测定数据计算并得到药剂毒力回归方程、LC50值及95%置信区间和相关系数,利用统计软件DPS处理相关数据。以LC50的95%置信区间是否重叠判断不同来源地褐飞虱种群对同一种杀虫剂的抗性是否差异显著[9]。

抗性倍数(Resistance ratio,RR)=所测种群LC50/敏感种群LC50。

抗性水平按文献[15]分级: RR< 3为敏感阶段; 3.1≤RR<5.0为敏感性下降阶段; 5.1≤RR<10.0为低水平抗性; 10.1≤RR<40.0为中等水平抗性; 40.1≤RR<160.0为高水平抗性; RR>160.1为极高水平抗性。褐飞虱对噻嗪酮、吡虫啉、噻虫嗪和吡蚜酮的敏感基线分别为0.07、0.08、0.11和2.57 mg·L–1[9]。

2. 结果与分析

2.1 广东褐飞虱种群对噻嗪酮的抗性

从表1可以看出,除广州市褐飞虱种群对噻嗪酮抗性倍数为93.4倍,属高水平抗性外,其他6个地方褐飞虱种群对噻嗪酮抗性倍数为324.6~1497.8倍,属极高水平抗性。广东省不同地方褐飞虱种群对噻嗪酮的抗性差异较大,其中大埔县褐飞虱种群对噻嗪酮的抗性为广州市褐飞虱种群对噻嗪酮的抗性的16倍。从LC50置信限来看,广州市褐飞虱种群对噻嗪酮的抗性与广东省其他6个地方褐飞虱对噻嗪酮的抗性差异显著;南雄市、怀集县和海丰县褐飞虱种群对噻嗪酮的抗性差异不显著;连州市、雷州市和大埔县褐飞虱种群对噻嗪酮的抗性差异不显著。

表 1 广东褐飞虱种群对噻嗪酮的抗性Table 1. Resistance of Nilaparvata lugens populations to buprofezin in Guangdong Province种群来源 毒力回归方程1) LC50/(mg·L–1) LC5095%置信限2)/(mg·L–1) 相关系数 抗性倍数 广州市 y=4.502 8+0.609 8x 6.536 4 0.905 6~12.766 2 0.966 4 93.4 南雄市 y=3.434 4+1.154 2x 22.720 6 16.430 1~31.035 8 0.937 2 324.6 怀集县 y=3.784 4+0.856 7x 26.238 9 16.034 9~36.756 4 0.912 8 374.8 海丰县 y=3.954 2+0.735 9x 26.378 2 16.766 2~47.039 7 0.948 2 376.8 连州市 y=3.328 4+0.889 7x 75.650 3 52.998 3~110.365 2 0.946 3 1 080.7 雷州市 y=2.800 5+3.040 9x 77.390 4 55.076 7~103.894 1 0.931 4 1 105.6 大埔县 y=3.593 5+0.696 1x 104.847 8 62.190 5~186.993 5 0.938 1 1 497.8 1) x 表示杀虫剂质量浓度,y 表示峰面积;2) 数据范围有重叠表明不同来源地褐飞虱种群对噻嗪酮的抗性差异不显著 2.2 广东褐飞虱种群对吡虫啉的抗性

表2结果表明,广东省不同地方褐飞虱种群对吡虫啉抗性倍数为161.9~3 576.4倍,均高于160.1倍,属极高水平抗性。广东省不同地方褐飞虱种群对吡虫啉的抗性差异较大,其中连州市褐飞虱种群对吡虫啉的抗性为广州市褐飞虱种群吡虫啉的抗性的22倍。从LC50置信限来看,广州市褐飞虱种群对吡虫啉的抗性与广东省其他6个地方褐飞虱对吡虫啉的抗性差异显著;海丰县、南雄市和雷州市3个地方褐飞虱种群对吡虫啉抗性差异不显著;连州市褐飞虱种群对吡虫啉抗性与大埔县褐飞虱种群对吡虫啉抗性差异不显著,但与广东省其他5个地方褐飞虱种群对吡虫啉的抗性差异显著。

表 2 广东褐飞虱种群对吡虫啉的抗性Table 2. Resistance of Nilaparvata lugens populations to imidacloprid in Guangdong Province种群来源 毒力回归方程1) LC50/(mg·L–1) LC5095%置信限2)/(mg·L–1) 相关系数 抗性倍数 广州市 y=4.161 6+1.850 3x 12.954 6 5.811 5~20.468 0 0.954 6 161.9 海丰县 y=3.877 2+0.305 4x 41.679 0 33.513 0~52.518 0 0.981 1 521.0 南雄市 y=3.710 4+0.761 0x 49.502 8 31.029 9~118.548 1 0.955 3 618.8 雷州市 y=2.114 0+1.609 0x 62.195 1 46.408 8~81.447 1 0.966 7 777.4 怀集县 y=2.487 0+1.283 5x 90.753 1 67.393 7~138.809 9 0.986 6 1 134.4 大埔县 y=3.650 4+0.594 9x 185.682 4 101.728 8~302.342 6 0.943 6 2 321.0 连州市 y=2.863 0+0.869 9x 286.111 9 166.087 2~407.362 6 0.906 7 3 576.4 1) x 表示杀虫剂质量浓度,y 表示峰面积;2) 数据范围有重叠表明不同来源地褐飞虱种群对吡虫啉的抗性差异不显著 2.3 广东褐飞虱种群对噻虫嗪的抗性

从表3可以看出,广州市、南雄市和怀集县褐飞虱种群对噻虫嗪抗性倍数分别为61.0、102.1和122.6倍,属高水平抗性,其他4个地方褐飞虱种群对噻虫嗪抗性倍数为171.0~517.8倍,属极高水平抗性。广东省不同地方褐飞虱种群对噻虫嗪的抗性差异较大,从LC50置信限来看,广州市褐飞虱种群对噻虫嗪的抗性与南雄市褐飞虱种群对噻虫嗪的抗性差异不显著,但与广东省其他5个地方褐飞虱对噻虫嗪的抗性差异显著;南雄市、怀集县、大埔县3个地方褐飞虱种群对噻虫嗪抗性差异不显著;大埔县、海丰县、连州市和雷州市4个地方褐飞虱种群对噻虫嗪抗性差异不显著。

表 3 广东褐飞虱种群对噻虫嗪的抗性Table 3. Resistance of Nilaparvata lugens populations to thiamethoxam in Guangdong Province种群来源 毒力回归方程1) LC50/(mg·L–1) LC5095%置信限2)/(mg·L–1) 相关系数 抗性倍数 广州市 y=3.060 6+2.345 1x 6.714 6 3.870 9~9.367 9 0.928 3 61.0 南雄市 y=2.108 8+2.752 0x 11.235 6 8.444 6~13.788 1 0.953 1 102.1 怀集县 y=2.914 3+1.845 6x 13.490 9 10.691 8~16.249 64 0.962 1 122.6 大埔县 y=3.729 9+0.996 6x 18.812 8 12.372 9~26.429 7 0.976 7 171.0 海丰县 y=3.365 6+1.256 7x 19.978 3 14.592 4~28.888 6 0.984 3 181.6 连州市 y=3.039 2+1.267 4x 35.246 1 26.804 1~49.442 7 0.980 8 320.4 雷州市 y=3.338 4+0.603 0x 56.958 9 15.242 8~168.715 2 0.940 4 517.8 1) x 表示杀虫剂质量浓度,y 表示峰面积;2) 数据范围有重叠表明不同来源地褐飞虱种群对噻虫嗪的抗性差异不显著 2.4 广东褐飞虱种群对吡蚜酮的抗性

从表4可以看出,南雄市褐飞虱种群和广州市褐飞虱种群对吡蚜酮的抗性倍数分别为3.7和4.6倍,说明南雄市褐飞虱种群和广州市褐飞虱种群对吡蚜酮表现为敏感下降;雷州市、海丰县、连州市和怀集县褐飞虱种群对吡蚜酮的抗性倍数为5.5~9.4倍,表明这4个地方褐飞虱种群对吡蚜酮已产生低水平抗性;大埔县褐飞虱种群对吡蚜酮的抗性倍数为11.0倍,说明大埔县褐飞虱种群对吡蚜酮已产生中等抗性水平。从LC50置信限来看,除南雄市褐飞虱种群对吡蚜酮抗性与大埔县褐飞虱种群对吡蚜酮抗性差异显著外,其余6个地方褐飞虱种群对吡蚜酮抗性差异不显著。

表 4 广东褐飞虱种群对吡蚜酮的抗性Table 4. Resistance of Nilaparvata lugens populations to pymetrozine in Guangdong Province种群来源 毒力回归方程1) LC50/(mg·L–1) LC5095%置信限2)/(mg·L–1) 相关系数 抗性倍数 南雄市 y=2.458 3+2.580 8x 9.427 7 6.570 8~12.030 5 0.930 7 3.7 广州市 y=4.143 5+0.798 1x 11.833 6 5.221 6~18.540 6 0.954 4 4.6 雷州市 y=3.998 4+0.871 2x 14.112 7 12.838 0~32.732 6 0.982 8 5.5 海丰县 y=4.482 2+0.442 6x 14.790 2 8.853 2~32.564 6 0.974 0 5.8 连州市 y=2.558 3+1.183 9x 15.439 2 8.483 4~27.066 9 0.990 7 6.0 怀集县 y=3.965 3+0.747 5x 24.229 4 12.758 7~35.849 5 0.975 0 9.4 大埔县 y=4.318 2+0.470 4x 28.149 5 12.481 1~57.011 7 0.938 9 11.0 1)x 表示杀虫剂质量浓度,y 表示峰面积;2) 数据范围有重叠表明不同来源地褐飞虱种群对吡蚜酮的抗性差异不显著 3. 讨论与结论

噻嗪酮是一种通过抑制昆虫几丁质合成和干扰新陈代谢的选择性杀虫剂, 2005 年之前褐飞虱对噻嗪酮依然为敏感至敏感性下降阶段[12];2005 年之后,褐飞虱对噻嗪酮的抗药性快速上升,研究表明已达高至极高的抗性水平[9, 16-18]。褐飞虱对噻嗪酮抗性发展变化,可能与我国防治褐飞虱时使用的农药有关。2005年之前,噻嗪酮先后被吡虫啉、氟虫腈这 2 种药剂所取代[19],药物取代使得噻嗪酮停用,从而延缓了褐飞虱对其抗性的发展。2005年后,随着吡虫啉的被限用和氟虫腈在稻田的禁用,轮换药剂的减少和噻嗪酮用量的增加,致使褐飞虱对噻嗪酮抗性快速上升。本研究结果表明,除广州市褐飞虱对噻嗪酮产生高水平抗性外,广东其余 6 个地方褐飞虱均对噻嗪酮均已产生极高水平抗性。

自 2005 年,我国首次监测到褐飞虱种群对吡虫啉产生高水平抗药性以来,尽管吡虫啉被要求暂停用于防治稻飞虱,但田间褐飞虱种群对吡虫啉抗药性仍处于高到极高水平抗性阶段[9, 17, 20-22]。这可能有以下两方面原因:一是近年来白背飞虱 Sogatella furcifeca 和由白背飞虱传播的水稻南方黑条矮缩病发生越来越严重,吡虫啉对白背飞虱具有极高的敏感性[23-25],而农民通常选择吡虫啉来防治白背飞虱,这就加大了和白背飞虱同时发生的选择压力;二是尽管我国要求暂停使用吡虫啉防治褐飞虱,但我国褐飞虱种群的来源地东南亚国家仍在使用吡虫啉防治褐飞虱[26-27]。本研究结果显示,广东省褐飞虱种群对吡虫啉抗性倍数(161.9~3 576.4 倍) 均高于 100 倍,属极高水平抗性。

刘叙杆等[19]研究发现2005—2009 年大于90%的褐飞虱种群对噻虫嗪的抗性倍数为2.0~15.8 倍,还处于敏感性下降和刚开始产生抗性的阶段,而到了2010 年,45%的褐飞虱监测种群对噻虫嗪的抗性上升到中等水平抗性。李燕芳等[28]2013 年报道广州市钟落潭田间褐飞虱种群对噻虫嗪仍属敏感水平 (2.67 倍),但本文监测到广州市钟落潭田间褐飞虱种群对噻虫嗪抗性为 61.0 倍,已达高水平抗性。噻虫嗪抗药性的快速上升,一方面是随着吡虫啉的限用,噻虫嗪使用量不断增加,加大了其选择压力;另一方面可能与噻虫螓和吡虫啉这 2 种药剂之间具有一定的交互抗性有关。褐飞虱对噻虫嗪的抗性上升明显,应该引起有关部门的重视。广东褐飞虱种群对噻虫嗪的抗性倍数为 61.0~517.8 倍,表明广东褐飞虱种群对噻虫嗪已产生中等水平至高水平抗性。

凌炎等[29]2010年监测了我国和越南14个褐飞虱田间种群,发现褐飞虱对吡蚜酮均处于敏感至低水平抗性阶段(0.17~6.56倍)。王鹏等[9]报道2010年7个监测褐飞虱种群对吡蚜酮的抗性倍数为1.9~5.1倍,属于敏感至低水平抗性,2011年监测的褐飞虱种群对吡蚜酮的抗性倍数为15.7~25.4倍,已达中等水平抗性。康晓霞等[22]报道邗江地方2012和2013年褐飞虱种群对吡蚜酮已达中等至高水平抗性(25.9和71.0倍)。不同地方褐飞虱种群对吡蚜酮抗性水平不同,说明不同地方的用药水平不同。广东褐飞虱种群对吡蚜酮抗性处于敏感至中等水平抗性。

褐飞虱抗药性的产生严重影响其防治效果,褐飞虱种群抗药性的监测及治理就显得尤为重要。根据本文的监测结果,建议在广东省水稻褐飞虱种群防治中,暂时停止使用吡虫啉、噻嗪酮和噻虫嗪,交替轮流使用吡蚜酮、烯定虫胺和呋虫胺等不同作用机理的药剂,以延缓褐飞虱抗药性的产生。

-

表 1 种业发展的国内外比较1)

Table 1 Comparison of seed industry development at home and abroad

项目

Item一般趋势

General trend发达国家

Developed country中国

China研发模式

R&D mode种业研发模式的演变过程主要体现在研发主体的改变 经历了以政府(科研院所)研发为主、以政企联合研发为主和以大型跨国企业研发为主3个阶段,当前已经由政府为主过渡到以企业为主 经历了“自己留种−国家调配−市场供种”的发展过程,与之对应的种业研发主体则由以科研院所为主向以企业为主过渡 育种技术

Breeding technology4个阶段:以农民经验留种的1.0,以统计和遗传性质试验育种的2.0,以分子标记和生物技术育种的3.0,以生物技术和大数据为主的智能育种4.0 已经进入育种4.0 阶段,2019年美国转基因作物播种面积为

7 150万hm2,占全球转基因作物播种面积的37.6%处于2.0 向3.0过渡期,2019 年中国转基因棉花和木瓜播种面积为320万hm2,占全球转基因播种面积的1.7% 企业发展

Enterprise development3次并购潮:种子与农药的纵向并购(1996—2000年),种业之间的横向并购(2004—2008年),农化巨头的资本整合(2015—2018年) 德国拜耳与美国科迪华成为目前全球种子企业的第1梯队 中国先正达属于第2梯队,中国种子企业竞争力指数排名位居世界第3 种质资源

Germplasm resource世界各国争夺的重要战略资源,国际种子联盟(ISF)统计,截至2020年,全球共有740万份种质资源、1750个基因库 美国是全球种质资源保存数量和种类最多的国家,其中,国外种质资源数量占比高达72% 中国保存的种质资源总量超过52 万份,位居世界第2,国外种质资源占比仅为24% 1)资料来源:根据文献[32]进行整理

1) Source of data : Organized according to literature [32] -

[1] 黄季焜, 胡瑞法. 中国种子产业: 成就、挑战和发展思路[J]. 华南农业大学学报(社会科学版), 2023, 22(1): 1-8. [2] 魏后凯, 叶兴庆, 杜志雄, 等. 加快构建新发展格局, 着力推动农业农村高质量发展: 权威专家深度解读党的二十大精神[J]. 中国农村经济, 2022(12): 2-34. [3] 孔令博, 林巧, 聂迎利, 等. 中国农作物种业发展现状及对策分析[J]. 中国农业科技导报, 2023, 25(4): 1-13. [4] 高群, 徐意. 新发展格局下种业发展国际经验及对中国的启示[J]. 世界农业, 2023(4): 14-23. [5] 胡新艳, 陈卓, 罗必良. 建设农业强国: 战略导向、目标定位与路径选择[J]. 广东社会科学, 2023(2): 5-14. doi: 10.3969/j.issn.1000-114X.2023.02.001 [6] 程杰, 杨舸, 向晶. 全面二孩政策对中国中长期粮食安全形势的影响[J]. 农业经济问题, 2017(12): 8-16. [7] 罗必良. 中国农业现代化: 时代背景、目标定位与策略选择[J]. 国家现代化建设研究, 2023(1): 65-78. [8] 罗必良, 胡新艳, 张露. 为小农户服务: 中国现代农业发展的“第三条道路”[J]. 农村经济, 2021(1): 1-10. [9] 罗必良, 张露, 仇童伟. 小农的种粮逻辑: 40年来中国农业种植结构的转变与未来策略[J]. 南方经济, 2018(8): 1-28. [10] 王洪秋, 朱光明. 我国粮食安全的潜在风险及对策研究: 基于对种业发展现状分析[J]. 中国行政管理, 2021(4): 99-102. [11] 周华强, 邹弈星, 刘长柱, 等. 农业科技园区评价指标体系创新研究: 功能视角[J]. 科技进步与对策, 2018(6): 140-148. [12] 周鸣川, 刘传杰, 郭祥雨, 等. 种子微创取样关键技术与装备研究进展[J]. 农业机械学报, 2023, 54(7): 1-16. doi: 10.6041/j.issn.1000-1298.2023.07.001 [13] 尹春凤, 徐宣国, 崔丙群. 粮食安全与种业创新耦合: 协同关系及空间溢出效应研究[J]. 调研世界, 2023(4): 44-52. [14] 毛长青, 许鹤瀛, 韩喜平. 推进种业振兴行动的意义、挑战与对策[J]. 农业经济问题, 2021(12): 137-143. [15] 王圆荣. 现代种业是农业现代化的战略核心[J]. 中国种业, 2013(6): 6-7. [16] 崔宁波, 生世玉. 现代种业高质量发展的战略意义、问题挑战与路径重塑[J]. 现代经济探讨, 2022(2): 94-102. [17] 孔祥智, 何欣玮. 筑牢建设农业强国的基础: 大食物观下中国的粮食安全[J]. 河北学刊, 2023, 43(3): 120-130. [18] 罗必良. 从农业大国到农业强国如何突破[J]. 中国党政干部论坛, 2023(3): 17-21. [19] 赵佳佳. 新中国成立以来种子事业的发展历程与经验启示[J]. 当代中国史研究, 2021, 28(6): 47-65. [20] 邱军. 加快推进种子产业化, 做大做强我国种业[J]. 中国种业, 2010(10): 5-7. doi: 10.3969/j.issn.1671-895X.2010.10.001 [21] 张延秋, 吴晓玲, 李树君. 实施“九五”种子工程, 开启种子产业化发展新阶段[J]. 中国种业, 2018(11): 1-3. [22] 温雯, 唐浩, 崔野韩, 等. 加强知识产权保护助力现代种业发展[J]. 中国种业, 2018(3): 1-4. [23] 邓岩, 陈燕娟. 种源“卡脖子”问题的识别、成因与破解路径研究: 以农作物种业为例[J]. 农业现代化研究, 2022, 43(1): 20-28. [24] 蒋和平. 健全种粮农民收益保障机制和主产区利益补偿机制, 调动维护粮食安全的“两个积极性”[J]. 农业经济与管理, 2022(6): 15-19. [25] 杜雯慧, 熊理然. 中国种子进出口结构与安全性评价[J]. 经济问题探索, 2023(4): 61-71. [26] 张亨明, 尹小贝. 我国种业发展的现实困境及其破解之道[J]. 改革, 2022(12): 78-88. [27] 邵长勇, 唐欣, 梁凤臣, 等. 基于粮食安全视角下的中国种子产业发展战略[J]. 中国种业, 2010(4): 11-14. [28] TIAN Z, WANG J W, LI J, et al. Designing future crops: Challenges and strategies for sustainable agriculture[J]. The Plant Journal, 2021, 105(5): 1165-1178. doi: 10.1111/tpj.15107

[29] 马述忠, 陈颖, 王笑笑. 农业FDI对中国粮食安全的动态影响研究: 基于种业研发能力视角[J]. 管理世界, 2013(7): 71-79. [30] 靖飞, 李成贵. 跨国种子企业与中国种业上市公司的比较与启示[J]. 中国农村经济, 2011(2): 52-59. [31] 程郁, 叶兴庆, 宁夏, 等. 中国实现种业科技自立自强面临的主要“卡点”与政策思路[J]. 中国农村经济, 2022(8): 35-51. [32] 王术坤, 韩磊. 中国种业发展形势与国际比较[J]. 农业现代化研究, 2022, 43(5): 814-822. [33] 李婧. 政府R&D资助对企业技术创新的影响: 一个基于国有与非国有企业的比较研究[J]. 研究与发展管理, 2013, 25(3): 18-24. doi: 10.3969/j.issn.1004-8308.2013.03.003 [34] 李万君, 胡春红, 李艳军. 规模化还是多元化, 抑或二者并举?: 种子企业技术创新能力提升路径的实证分析[J]. 中国农村经济, 2021(5): 102-123. [35] PRAY C, HUANG J K, HU R F, et al. Prospects for cultivation of genetically engineered food crops in China[J]. Global Food Security, 2018, 16: 133-137. doi: 10.1016/j.gfs.2018.01.003

[36] 中华人民共和国国务院新闻办公室. 中国的粮食安全白皮书[R/OL]. (2019-10-14)[2023-08-30]. http: //www. gov. cn/zhengce/2019-10/14/content_5439410. htm. [37] 李国祥. 粮食安全和食物保障要有新理念新举措[J]. 中国党政干部论坛, 2020(3): 82-84. [38] 习近平看望参加政协会议的农业界社会福利和社会保障界委员[N]. 人民政协报, 2022-03-07(1). [39] 钟钰, 崔奇峰. 从粮食安全到大食物观: 困境与路径选择[J]. 理论学刊, 2022(6): 102-109. doi: 10.3969/j.issn.1002-3909.2022.06.012 [40] HU R F, WANG X B, HUANG J K, et al. Patents and China’s research and development in agricultural biotechnology[J]. Nature Biotechnology, 2013, 31(11): 986-988. doi: 10.1038/nbt.2730

[41] 孔祥智, 何欣玮. 扎实有力地推进我国种业振兴[J]. 理论探索, 2022(4): 93-100. [42] 仇焕广, 张祎彤, 苏柳方, 等. 打好种业翻身仗: 中国种业发展的困境与选择[J]. 农业经济问题, 2022, 43(8): 67-78. [43] PRAY C E. Public-private sector linkages in research and development: Biotechnology and the seed industry in Brazil, China and India[J]. American Journal of Agricultural Economics, 2001, 83(3): 742-747. doi: 10.1111/0002-9092.00201

[44] 罗必良. 增长、转型与生态化发展: 从产品性农业到功能性农业[J]. 学术月刊, 2021(5): 54-64. [45] 钟文晶, 罗必良, 谢琳. 数字农业发展的国际经验及其启示[J]. 改革, 2021(5): 64-75. [46] 钟文晶, 李丹, 罗必良. 数字赋能: 助推小农户融入现代农业发展轨道: 基于全国农户微观数据的考察[J]. 暨南学报(哲学社会科学版), 2023, 45(6): 81-93. [47] KLOPPENBURG J R. First the seed: The political economy of plant biotechnology[M]. Wisconsin: University of Wisconsin Press, 2005.

下载:

下载: