Experimental study on Poisson’s ratio of sugarcane tail stalk

-

摘要:目的

为甘蔗断尾机构的设计及数学模型的建立进行动力学仿真提供理论依据。

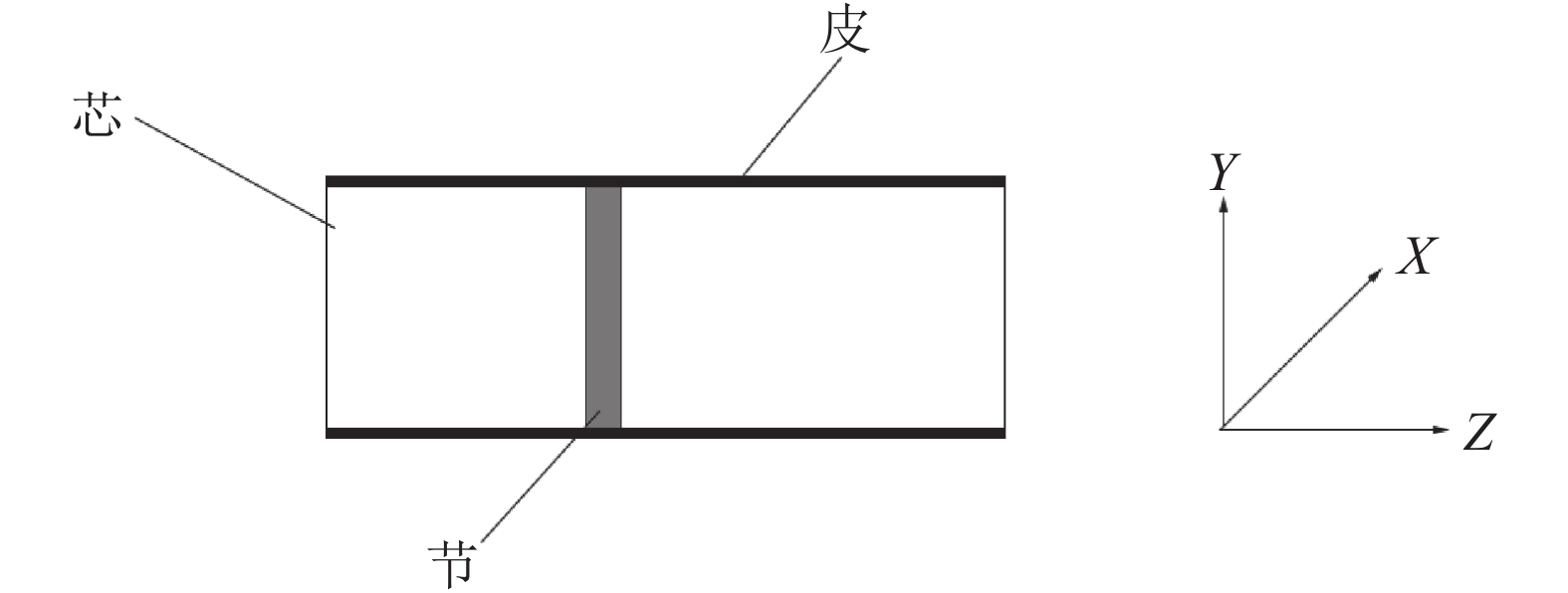

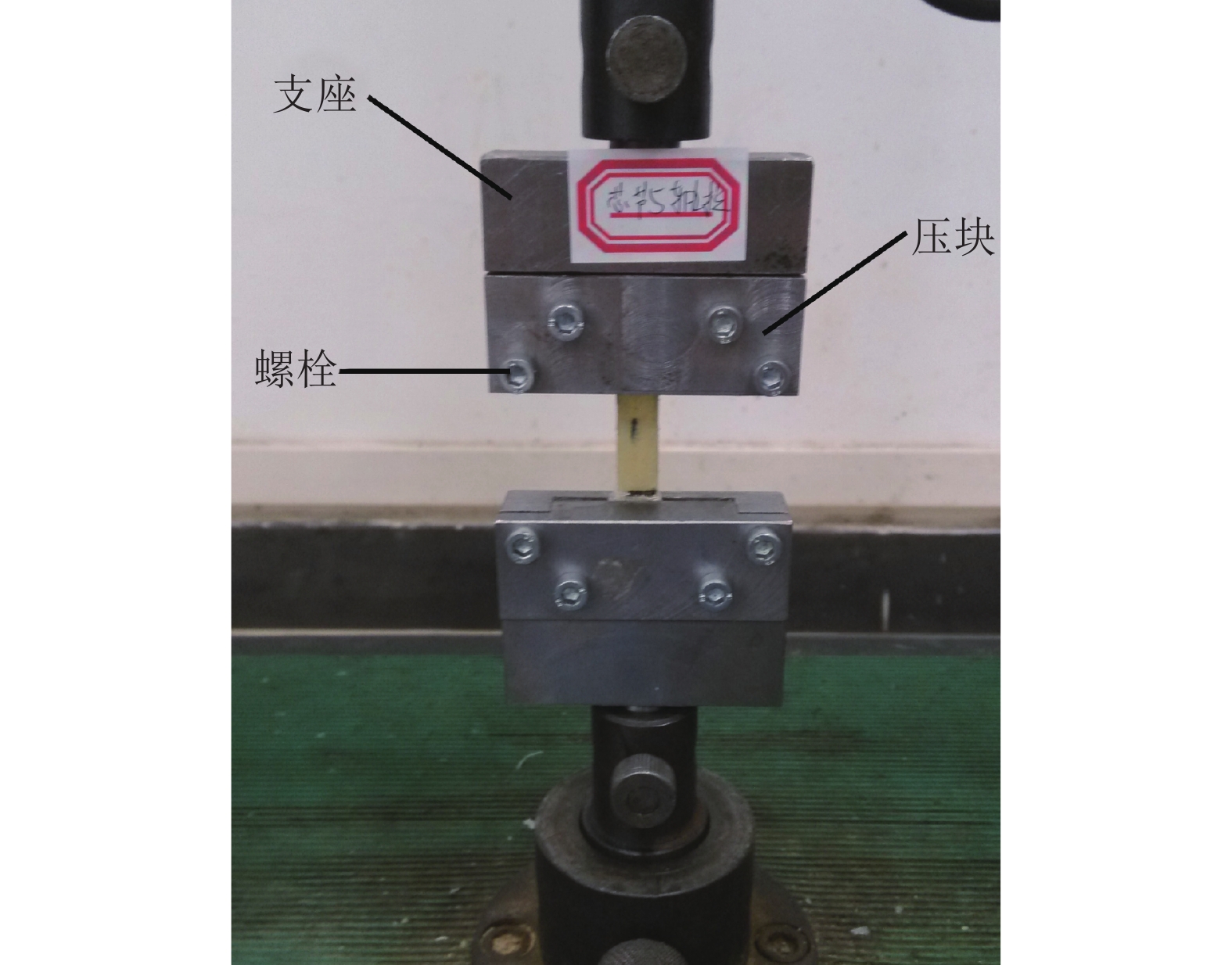

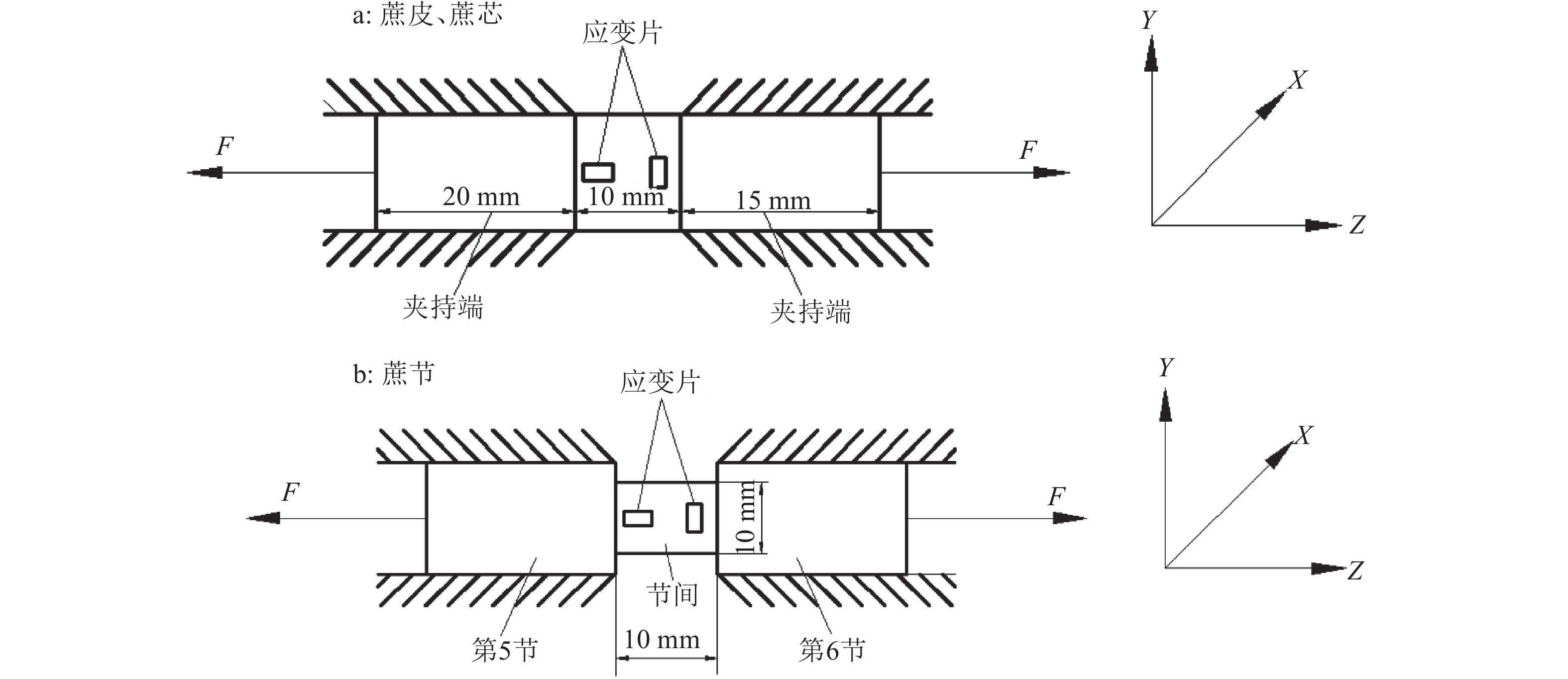

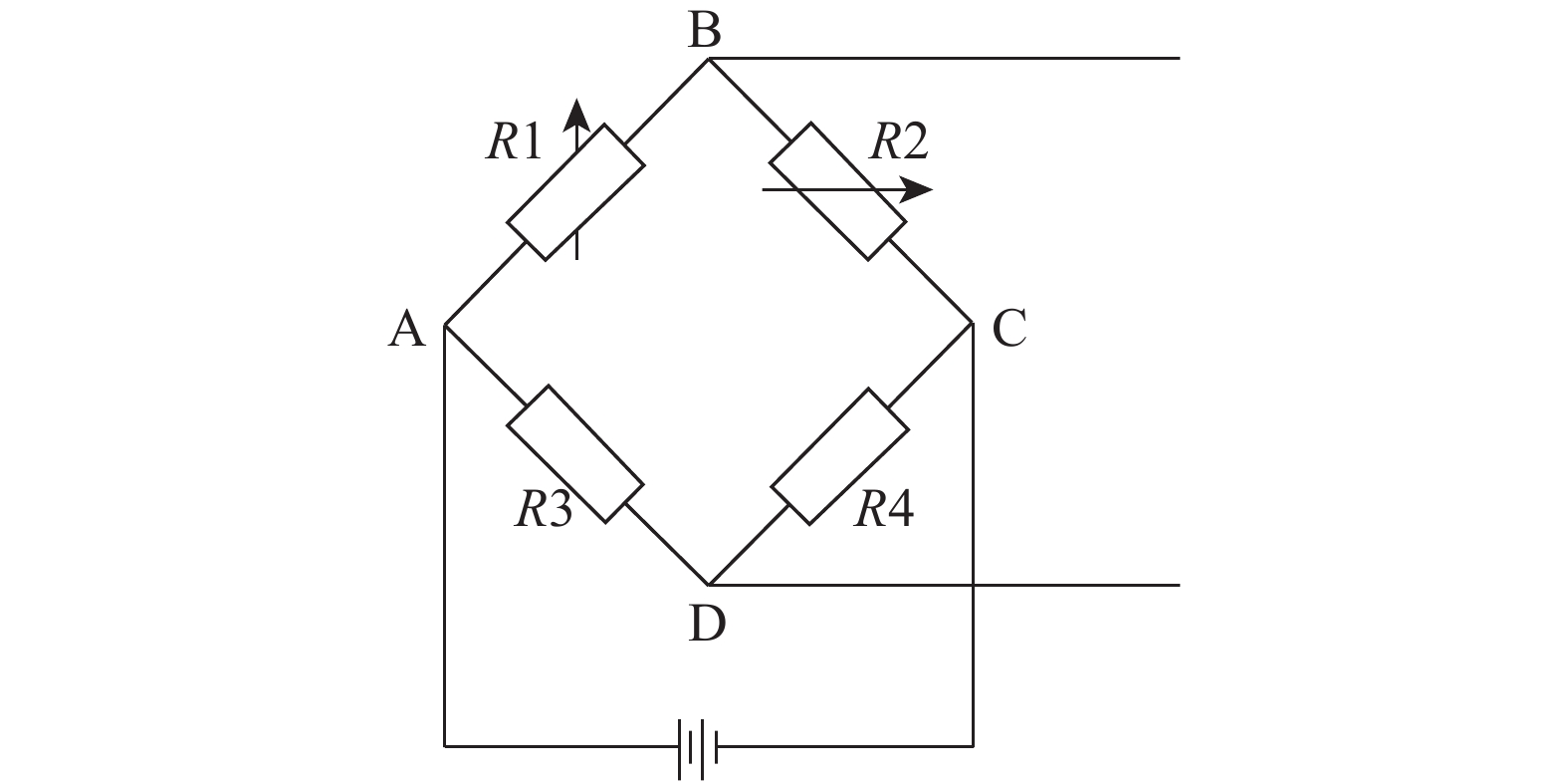

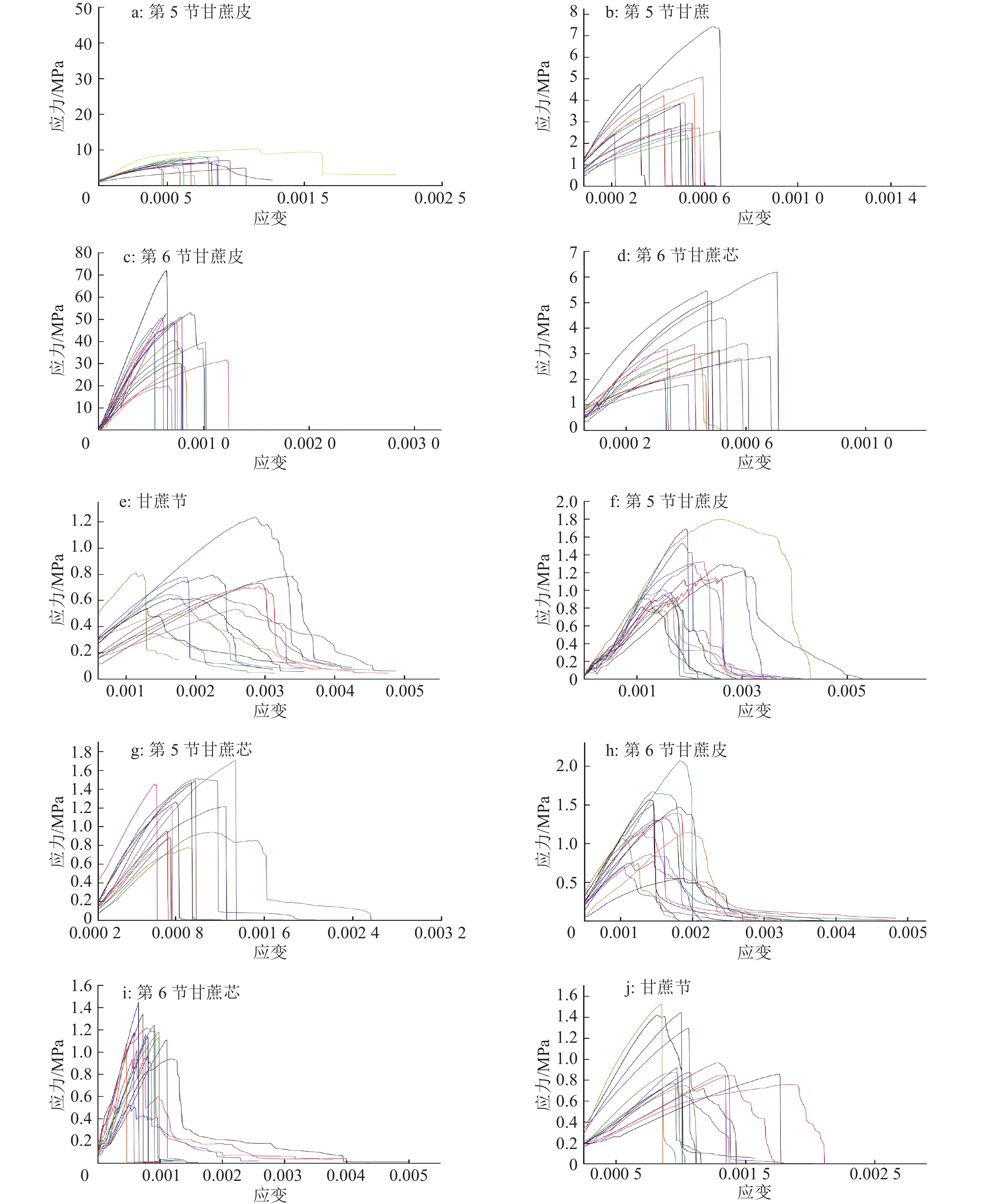

方法利用精密型微控电子万能试验机和静态电阻应变仪对甘蔗尾茎生长点以下第5、6节甘蔗皮、芯、节部位进行拉伸试验,并用电测法与力学分析得出各组分的泊松比参数。

结果甘蔗尾茎生长点以下第5节甘蔗皮同性面泊松比小于0.028,异性面泊松比为0.233;第5节甘蔗芯同性面泊松比小于0.174,异性面泊松比为0.271;甘蔗尾茎生长点以下第6节甘蔗皮同性面泊松比小于0.001,异性面泊松比为0.238;第6节甘蔗芯同性面泊松比小于0.223,异性面泊松比为0.289;甘蔗节同性面泊松比小于0.305,异性面泊松比为0.344。

结论甘蔗尾茎内部不同部位的同性面泊松比存在显著差异,异性面泊松比差异不大;甘蔗尾茎生长点以下第5、6节皮、芯同性面泊松比有显著差异,异性面泊松比差异不显著。

Abstract:ObjectiveTo provide a theoretical basis for designing a device cutting sugarcane tail stalk and establishing a mathematical model for dynamic simulation.

MethodThe precision micro control electronic universal testing machine and static resistance strain gauge were used to perform tensile tests on sugarcane skin, core and joints of the fifth and sixth sections below the growing points of sugarcane tail stalk. The Poisson’s ratio parameters of each component were obtained by electrometric method and mechanical analysis.

ResultThe PRXY of sugarcane skin and core of the fifth section below the growing points of sugarcane tail stalk was less than 0.028 and 0.174, and the NUXY was 0.233 and 0.271, respectively. The PRXY of sugarcane skin and core of the sixth section below the growing points was less than 0.001 and 0.223, and the NUXY was 0.238 and 0.289 respectively. The PRXY of sugarcane joint was less than 0.305 and the NUXY was 0.344.

ConclusionThe PRXY has significant differences among different parts of the sugarcane tail stalk, while the NUXY has little difference. Sugarcane skin and core both have significant differences in PRXY between the fifth and sixth sections below the growing points of sugarcane tail stalk, which has no significant difference in NUXY.

-

玉米是全球产量最高的粮食作物之一,也是重要的工业原料。近年来,全球玉米消费量逐年上升,需求量巨大,但玉米病害问题严重影响了其产量和品质。目前,玉米病害监测主要依靠人工,时效性差。使用人工智能技术进行玉米病害检测已成为智慧农业的一部分,且在病害初期及时监测并防治,可以有效降低病害影响并提高玉米产量。

目前,在检测作物叶片病害时,很多学者将深度学习与计算机视觉技术结合,利用训练好的网络模型对作物叶片病害进行迁移学习,许景辉等[1]、刘合兵等[2]和Li等[3]采用迁移学习结合卷积神经网络的方法进行玉米叶片病害的检测和识别。Pan等[4]利用损失函数对玉米叶片病害进行检测,从玉米图像中有效地诊断出玉米北方枯叶病。Li等[5]采用K-means算法对玉米早期叶斑病和锈病的图像样本进行检测,该方法能够高效、无损地识别玉米叶斑病和锈病。

从上述研究来看,大多是以数据集中且已有数据的、样本均衡的玉米叶片病害为对象,且数据样本属于实验室拍摄,复杂度低,不适用于实际应用中模型在农田复杂背景下识别玉米病害。本研究针对复杂环境中玉米叶片病害样本不均衡和检测精度低的问题,构建一个不均衡的玉米叶片病害数据集。采用基于YOLOv5模型的迁移学习方法,探索适用于农田场景下样本不均衡的数据集的检测与识别策略。研究结果将为实际应用中2种玉米叶片病害的监测提供数据支持。

1. 材料与方法

1.1 图像收集与数据集建立

本研究收集了475张玉米北方枯叶病害图片和792张玉米虫洞病害图片,所有图像大小均为

2884 ×2884 。使用图像标注工具LabelImg对样本进行标记,构建初始数据集。考虑到样本数量较少,本研究通过添加高斯噪声、遮挡以及旋转180°处理等数据增强方法扩充数据样本(图1),以提高目标检测模型在实际农田复杂场景下的鲁棒性和泛化能力。最终,样本总数为原始数据的4倍,共计5068 张,并按8∶1∶1的比例划分为训练集、验证集和测试集,其中,训练集4056 张,验证集和测试集各506张。1.2 评估指标

本次研究中,使用与混淆矩阵相关的分类指标来判断模型的性能,选择精度(Precision)、召回率(Recall)和平均精度(Average precision,AP)和均值检测精度(Mean average precision,mAP)作为评价指标。Precision表示某一类样本预测的准确率,Recall用于衡量模型正确识别不同样本的比例,Precision 和 Recall计算方法如式(1)和式(2)所示:

$$ {\mathrm{Precision}}=\frac{{\mathrm{TP}}}{{\mathrm{TP}}+{\mathrm{FP}}}, $$ (1) $$ {\mathrm{Recall}}=\frac{{\mathrm{TP}}}{{\mathrm{TP}}+{\mathrm{FN}}}, $$ (2) 其中,TP(真阳性)表示正确分类的阳性实例数,FN(假阴性)表示错误分类的阳性实例数,FP(假阳性)表示错误分类为阳性类别的阴性实例数。AP 是衡量某一类别检测的平均精度,是精度对召回率的积分,具体如式(3)所示:

$$ {\mathrm{AP}}\left(c\right)={\int }_{0}^{1}{\mathrm{Precision}}\left(c\right)\;\mathrm{d}{\mathrm{Recall}}\left(c\right), $$ (3) $$ \text{mAP=}\frac{1}{\boldsymbol{C}}\text{}\sum _{{c}\in \boldsymbol{C}}\mathrm{A}\mathrm{P}\left({c}\right), $$ (4) 式中, c 表示某一类别,C 表示所有类别的集合。

1.3 改进YOLOv5网络模型的结构框架

近年来,目标检测网络快速发展和演变,现大致分为一阶段检测器(Single-stage detector)和二阶段检测器(Two-stage detector)2类,其中,一阶段检测器主要包括YOLOv5[6]、YOLOv8[7]等YOLO系列模型和SSD网络[8];二阶段检测器主要包括R-CNN[9]及其衍生网络系列,实际应用中检测速度较慢。

YOLO系列模型经过不断演变,检测精度和识别速度较SSD网络更好[10-12],且为了满足模型以较快速度实时检测农田场景下玉米叶片病害的需求,本研究首先对YOLO系列模型中的YOLOv5、YOLOv8、YOLOv9[13]和YOLOv10[14]作了比较综合精度、召回率、平均精度、mAP和参数量5个指标,结果(表1)表明,较YOLOv8、YOLOv9和YOLOv10模型来说,YOLOv5参数最少、训练速度较快、mAP最高,更适用于实时应用场景,因此选择YOLOv5为基础模型进行研究。

表 1 4种单阶段模型的性能指标的比较Table 1. Comparison of performance indicators among four single-stage models模型

Model精度/%

Precision召回率/%

Recall平均精度/%

AP均值检测精度/%

mAP参数量(×106)

No. of parametersYOLOv5 91.8 78.9 72.4 86.3 7.1 YOLOv8 94.2 79.9 75.3 85.1 11.1 YOLOv9 87.0 70.3 61.5 78.9 9.7 YOLOv10 94.3 78.9 75.0 85.5 8.1 本研究在Backbone网络结构处引入SPD_Conv[15]模块与特征金字塔网络共同构成SPD-FPN,让不同层特征中的空间信息在通道维度上进行延伸,以增强特征金字塔在不同分辨率下的信息提取和特征交互能力,实现更优的检测识别效果,YOLOv5s网络结构[16]改进后如图2所示。

1.3.1 SPD-FPN结构

传统特征金字塔网络[17](Feature pyramid networks, FPN)使用下采样方法(图3a),随着网络层次的增加,高分辨率特征逐渐下采样到低分辨率特征上,图像分辨率逐级降低,虽然可以提取更多维度的特征,但在融合这些特征时存在稀疏性,小目标信息在高层中容易失去被学习的能力,难以捕获多维度特征之间的深层次特征依赖,在后续网络学习和训练中难以对小目标进行有效的特征交互,较粗糙的特征融合方式可能导致信息损失或特征交互关系不足。

本研究在FPN网络不同分辨率条件下的特征模块后引入空间卷积模块(SPD_Conv),构成空间−特征金字塔结构(SPD-FPN)(图3b),在模型主干网络处的具体特征信息交互流程如下:假设输入特征图

$ {\boldsymbol{F}} \in {\boldsymbol{R}}^{{\boldsymbol{C}}\times {\boldsymbol{H}}\times {\boldsymbol{W}}} $ ,其中,高度H为640,宽度W为640,通道数C为64,R表示多维矩阵。输入图像$ {\boldsymbol{F}} $ 通过网络层SPD-FPN结构时,对上一层目标信息进行四划分,由特征P1:64×320×320转换为特征映射P2:64×4×160×160,依次进行下采样,最终生成不同分辨率的特征映射{P1,P2,P3,P4,P5},其中“×4”表示特征图信息在通道维度上进行延展,即将W-H平面上的信息转换为通道维度,网络中的SPD-FPN通过使分辨率降低时的特征图增大感受野范围,减少深层网络对小目标的信息损失。1.3.2 Focal Loss函数

在进行目标检测和分类研究时,由于数据集样本、样本数量、样本信息内容、损失函数等选择不同,实际应用中几乎不存在某种对任何数据集都表现良好的算法模型。在许多任务中,构造数据集的正负样本数量极其不均衡。以目标检测为例,区域都是背景,属于负样本,而图像的目标区域(正样本)只占一小部分。分类损失函数(如交叉熵)对所有样本赋予同等的权重,因此负样本数量占优势,容易导致模型更倾向于预测负类,忽略正类样本,使得模型在处理不平衡数据时产生偏差,无法有效识别少量的正样本。

根据本研究构造的不均衡样本数据集,使用Focal Loss[18]函数代替YOLOv5中的CIoU Loss解决目标检测器在训练过程中出现的样本不均衡问题,在交叉熵损失的基础上引入一个调节因子,专门调整样本的权重,使得难分类的样本获得更大的权重,而减小易分类的样本对损失的贡献。Focal Loss函数的计算公式如下:

$$ \mathrm{F}\mathrm{L}\left({{P}}_{\mathrm{t}}\right)=-{{\alpha }}_{{{\mathrm{t}}}}({1-{{P}}_{{{\mathrm{t}}}})}^{\mathrm{\gamma }}\mathrm{l}\mathrm{g}\left({{P}}_{{{\mathrm{t}}}}\right), $$ (5) 式中,

$ \alpha \in \left(\mathrm{0,1}\right) $ 为超参数,代表了数量较少的样本类的权重,即绝大多数情况下的正样本;$ { P} $ 代表预测结果,$ {{ P}}_{{\mathrm{t}}} $ 的大小反映实际样本分类难易的程度;$ \gamma $ 为调节参数,也称为焦点参数,决定损失衰减程度,其值越大损失衰减越明显。1.4 试验环境

模型运行的软件工作环境为Inter(R) Core(TM) i9-10900K CPU @3.70 GHz,NVIDIA RTX 3090 24 G的台式计算机,操作系统为Ubuntu20.04.1。硬件环境为树莓派4B (Raspberry Pi 4),内存4 GB,中央处理器(Central processing unit, CPU)为ARM Cortex-A72 CPU @ 1.5 GHz。

2. 结果与分析

2.1 网络模型训练

使用SPD-FPN结构改进特征金字塔的YOLOv5模型对复杂环境下的玉米植株图片进行可视化测试,验证SPD-FPN结构的可行性(图4、5)。从检测结果可以看出,改进后的模型对使用3种数据增强方法扩充的玉米北方枯叶病害样本的错检率降低,且对2种病害的检测识别精度都有所改进,说明SPD-FPN比原有YOLOv5模型更适用于复杂场景下不同尺度的目标信息的提取,且一定程度上能加强模型学习样本特征信息交互的能力。

本文中的玉米数据样本只有2个类别,且玉米虫洞病害样本的标注数量为玉米北方枯叶病害的2倍,因此将

$ \alpha $ 设为0.25,代表玉米虫洞病害作为目标区域即正样本,$ 1-\alpha $ 为0.75,代表玉米北方枯叶病害作为背景区域即负样本。为了选取合适的$ \mathrm{\gamma } $ 值,分别将$ \mathrm{\gamma } $ 设为0、1、2和3,加入SPD-FPN结构后的模型对玉米2种病害的检测结果如表2所示。由表2可知,$ \gamma $ 在取值1和2时,玉米叶片病害在精度上较$ \gamma =0 $ 时分别提高了8.6和8.3个百分点,在召回率上对病害的实际预测概率分别提高了0.3和6.0个百分点,在平均精确度上分别提高4.8和11.7个百分点,在mAP上分别提高了0.3和3.8个百分点,模型总体表现优于$ \gamma =0 $ 时的检测效果,表明Focal Loss对样本不均衡的数据集的调节作用呈优化趋势;而在$ \gamma =3 $ 时,各项指标较$ \gamma $ 取值1和2时略有下降,这表明损失函数优化为Focal Loss函数时,并不是$ \gamma $ 值越大越好,所以本研究最终选用$ \gamma =2 $ 作为最后的参数。表 2 不同$ \mathbf{\gamma } $ 值下SF_YOLOv5模型对玉米病害数据集的检测结果Table 2. Detection results of the SF_YOLOv5 model for two types of corn diseases under different$ \mathbf{\gamma } $ values$ \mathrm{\gamma } $ 精度/%

Precision召回率/%

Recall平均精确度/%

AP均值检测精度/%

mAP0 88.4 83.7 76.6 89.5 1 97.0 84.0 81.4 89.8 2 96.7 89.7 88.3 93.3 3 93.5 82.5 77.0 87.6 2.2 迁移学习

迁移学习的核心思想是使用一个领域学习到的知识加速另一个领域学习的过程,可以有效提升模型在目标领域的表现。本研究使用YOLOv5模型参数作为预训练模型对玉米叶片病害数据集进行训练,进一步对改进后的模型进行验证集上的测试,检测结果见表3。由表3可知,本文提出的SF_YOLOv5模型体量为1.672×107,参数量为8.6×106,在云平台上检测的帧率为47.4帧/s,与原模型和未优化损失函数的模型检测速度相比,有较大的提升,且在树莓派移动端检测的每秒帧数为0.713,满足部署在移动平台上的实际应用需求。从上述3个指标可以看出,本研究的模型可以在移动平台上部署并保持较高的检测效率,可以为后续农业领域实时监测玉米病害提供理论基础。

表 3 不同模型在玉米叶片病害测试集上的检测结果识别Table 3. Detection results of different models on the corn leaf disease test set模型

Model模型体量(×107)

Model volume参数量(×106)

No. of parameters每秒帧数

Frames per second精度/%

Precision召回率/%

Recall平均精度/%

AP均值

检测精度/%

mAPYOLOv5s 1.372 7.1 28.4 91.8 78.9 72.4 86.3 YOLOv5s +SPD-FPN 1.672 8.6 16.4 88.4 83.7 76.6 89.5 SF_YOLOv5 1.672 8.6 47.4 96.7 89.6 88.3 93.3 此外,本研究的模型对样本不均衡的2种玉米病害数据集实现了96.7%的精度,比YOLOv5模型提高了4.9个百分点,比只加入SPD-FPN精度提高了8.3个百分点;召回率方面,SF_YOLOv5比YOLOv5模型提高了10.7个百分点,比只加入SPD-FPN提高5.9个百分点,漏检和误检率降低;在平均精确度方面,SF_YOLOv5比YOLOv5模型提高了15.9个百分点,比只加入SPD-FPN提高11.7个百分点;在mAP上,SF_YOLOv5模型比YOLOv5高了7.1个百分点,比只加入SPD-FPN提高3.8个百分点。从这4个指标可以看出,模型通过SPD-FPN结构可以有效提高网络对不同分辨率特征目标识别的准确率,且引入Focal Loss对数据优化后的结果有明显改善。

通过混淆矩阵可以直观评价改进后的 YOLOv5模型对 2种不同形态的玉米叶片病害的分类性能,结果见图6。该模型对2种不均衡的样本病害构成的数据集在检测与识别上表现出较好的效果,且大部分样本预测正确,表明改进后的 YOLOv5模型可以有效地解决复杂环境中玉米叶片病害分布不均衡和精度低的问题,为农业领域实时监测农田场景下的玉米病害提供了理论基础。

3. 结论

本研究针对复杂环境中玉米叶片病害分布不均衡和精度低的问题,设计了一种基于YOLOv5模型的改进的SF_YOLOv5网络。增加的SPD-FPN结构通过对不同尺度特征图的变换和信息提取,提高了模型对不同分辨率下输出的特征图的特征信息交互能力和检测精度;并针对样本不均衡的问题,提出使用Focal Loss函数进行优化,之后利用迁移学习的思想,将YOLOv5模型的参数迁移到改进的网络上进行训练。试验得出本研究提出的模型体积较小,易部署于移动端设备;对2种玉米叶片病害构成的数据集测试的mAP较原始网络提高了7.1个百分点。

在实际应用中,玉米叶片病虫害的多样性和复杂性对模型准确检测和识别提出了重大挑战。病害类型繁多、每种病害独特的症状和表现、作物病害在农田环境下受环境因素,如光照、背景噪声和植株生长状况的变化等影响,均容易导致误分类或漏检,特别是在病害表现出重叠特征的情况下。为了应对这些挑战,我们计划未来构建农田场景下病害种类丰富的玉米病害数据集,进一步优化模型,增强其区分各种疾病的能力。通过涵盖各种病虫害实例的大型数据集,训练能够有效地适应新的数据和场景的模型,使模型即使在训练样本有限的情况下也能表现出稳健的性能。为农民和农业从业者提供智能、及时、准确的玉米健康监测信息,从而促进更好地管理实践并提高作物产量。通过这一举措,我们希望为精准农业的发展作出贡献。

-

表 1 甘蔗尾茎各组分泊松比参数

Table 1 Poisson’s ratio parameters of each part of sugarcane tail stalk

组分 同性面泊松比(μXY) 异性面泊松比(μYZ) 异性面泊松比(μXZ) 第5节 第6节 第5节 第6节 第5节 第6节 甘蔗皮 <0.028 <0.001 0.233 0.238 0.233 0.238 甘蔗芯 <0.174 <0.223 0.271 0.289 0.271 0.289 甘蔗节 <0.305 0.344 0.344 表 2 甘蔗节位对泊松比参数影响方差分析

Table 2 Variance analysis of Poisson’s ratio parameters affected by different sugarcane nodes

性状 差异来源 平方和 自由度 均方 F P1) 甘蔗皮同性面泊松比 组间 0.009 1 0.009 34.188 0.000** 组内 0.008 28 0.000 总和 0.017 29 甘蔗皮异性面泊松比 组间 0.000 1 0.000 0.072 0.791 组内 0.110 28 0.004 总和 0.110 29 甘蔗芯同性面泊松比 组间 0.024 1 0.024 4.142 0.041* 组内 0.164 28 0.006 总和 0.188 29 甘蔗芯异性面泊松比 组间 0.002 1 0.002 1.008 0.324 组内 0.063 28 0.002 总和 0.065 29 1) *和**分别表示在 0.05、0.01 水平差异显著。 -

[1] 梁兆新. 甘蔗生产机械化发展状况探讨[J]. 中国农业机械化, 2003(2): 14-18. [2] 何礼新, 伍勤忠. 蔗糖业应在稳定中发展[J]. 广西农业学报, 2003(3): 35-38. [3] 莫建霖, 刘庆庭. 我国甘蔗收获机械化技术探讨[J]. 农机化研究, 2013, 35(3): 12-18. [4] 沈成, 李显旺, 田昆鹏, 等. 苎麻茎秆力学模型的试验分析[J]. 农业工程学报, 2015, 31(20): 26-33. [5] MENOSSI M, SILVA-FILHO M C, VINCENTZ M, et al. Sugarcane functional genomics: Gene discovery for agronomic trait development[J/OL]. Int J Plant Genom, 2007, 2008: 1-11. http://downloads. hindawi.com/journals/ijpg/2008/458732.pdf.

[6] 罗菊川, 区颖刚, 刘庆庭, 等. 整秆式甘蔗联合收获机断蔗尾机构[J]. 农业机械学报, 2013, 44(4): 89-94. [7] 麻芳兰, 蒋红梅, 李尚平, 等. 整秆式甘蔗收获机剥叶断尾机构设计与试验[J]. 农业机械学报, 2012, 43(6): 73-78. [8] 肖宏儒, 王明友, 宋卫东, 等. 整秆式甘蔗联合收获机降低含杂率的技术改进与试验[J]. 农业工程学报, 2011, 27(11): 42-45. [9] 牟向伟, 区颖刚, 刘庆庭, 等. 弹性齿滚筒式甘蔗剥叶装置[J]. 农业机械学报, 2012, 43(4): 60-65. [10] 黄汉东, 王玉兴, 唐艳芹, 等. 甘蔗切割过程的有限元仿真[J]. 农业工程学报, 2011, 27(2): 161-166. [11] 刘庆庭, 区颖刚, 卿上乐, 等. 甘蔗茎秆在扭转、压缩、拉伸荷载下的破坏试验[J]. 农业工程学报, 2006, 22(6): 201-204. [12] 刘庆庭, 区颖刚, 卿上乐, 等. 农作物茎秆的力学特性研究进展[J]. 农业机械学报, 2007, 38(7): 172-176. [13] 孟海波. 秸秆切割破碎与揉切机刀片耐用性试验研究[D]. 北京: 中国农业大学, 2005. [14] 刘春香, 马小愚, 雷浦. 马铃薯块茎组织泊松比的试验研究[J]. 农机化研究, 2007(3): 101-103. [15] HIRAI Y, INOUE E, MORI K, et al. Investigation of mechanical interaction between a combine harvester reel and crop stalks[J]. Biosyst Eng, 2002, 83(3): 307-317.

[16] SHANE M W, MCCULLY M E, CANNY M J. The vascular system of maize stems revisited: Implications for water transport and xylem safety[J]. Ann Bot-London, 2000, 86(2): 245-258.

[17] 廖娜, 黄光群, 陈龙健, 等. 玉米秸秆芯结构建模与径向压缩过程模拟[J]. 农业机械学报, 2011, 42(6): 117-121. [18] GALEDAR M N, JAFARI A, MOHTASEBI S S, et al. Effects of moisture content and level in the crop on the engineering properties of alfalfa stems[J]. Biosys Eng, 2008, 101(2): 199-208.

[19] MA J, CHEN W, ZHAO L, et al. Elastic buckling of bionic cylindrical shells based on bamboo[J]. J Bionic Eng, 2008, 5(3): 231-238.

[20] 刘兆朋, 谢方平, 吴明亮, 等. 苎麻成熟期底部茎秆的机械物理特性参数研究[J]. 湖南农业大学学报(自然科学版), 2011, 37(3): 329-332. [21] 崔英. 实芯植物秸秆的力学模型及受压缩状态应力分析研究[D]. 北京: 中国农业大学, 2005. [22] 康福华,. 矮丰三号小麦茎秆的力学性质初探[J]. 西北农业大学学报, 1986, 14(3): 17-29. [23] 杨望, 杨坚, 刘增汉, 等. 入土切割对甘蔗切割过程影响的仿真试验[J]. 农业工程学报, 2011, 27(8): 150-156. [24] 王丽宇, 鹿振友, 申世杰. 白桦材12个弹性常数的研究[J]. 北京林业大学学报, 2003, 25(6): 64-67. [25] KÖHLER L. Biphasic mechanical behaviour of plant tissues[J]. Mat Sci Eng: C, 2000, 11(1): 51-56.

[26] 罗菊川, 区颖刚, 刘庆庭. 甘蔗尾茎弯曲的力学性能[J]. 江苏农业科学, 2016, 44(5): 400-403. [27] 陆明万, 罗学富. 弹性理论基础[M]. 北京: 清华大学出版社, 2001: 78-89. [28] 陈梦成, 张安哥. 横观各向同性材料的三维断裂力学问题[J]. 力学学报, 2006, 38(5): 612-617. [29] 沈观林. 复合材料力学[M]. 北京: 清华大学出版社, 1996: 113-148. [30] 刘鸿文. 材料力学[M]. 北京: 高等教育出版社, 2003: 85-86. [31] 丁皓江, 梁剑, 邹道勤. 横观各向同性弹性力学[M]. 杭州: 浙江大学出版社, 1997: 36-47. [32] O'DOGHERTY M J, HUBER J A, DYSON J, et al. A study of the physical and mechanical properties of wheat straw[J]. J Agr Eng Res, 1995, 62(2): 133-142.

[33] 葛宜元, 王金武, 李世伟, 等. 整株秸秆还田机刀轴载荷谱编制与疲劳寿命估算[J]. 农业机械学报, 2009, 40(3): 77-80. [34] 赵春花, 韩正晟, 王芬娥, 等. 收割期牧草底部茎秆生物力学性能试验[J]. 农业机械学报, 2010, 41(4): 85-89. [35] 刘庆庭, 区颖刚, 王万章, 等. 甘蔗茎秆的材料模型与本构方程[C]//中国农业工程学会. 中国农业工程学会2007年学术年会论文集. 北京: 中国农业工程学会, 2007: 16-19.

下载:

下载: