Identification and fermentation optimization of a myxobacterium producing anti-MRSA bioactive products

-

摘要:目的

对黏细菌GIM1.813的菌株背景进行了解,为后期抗耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)活性物质的分离、鉴定奠定基础。

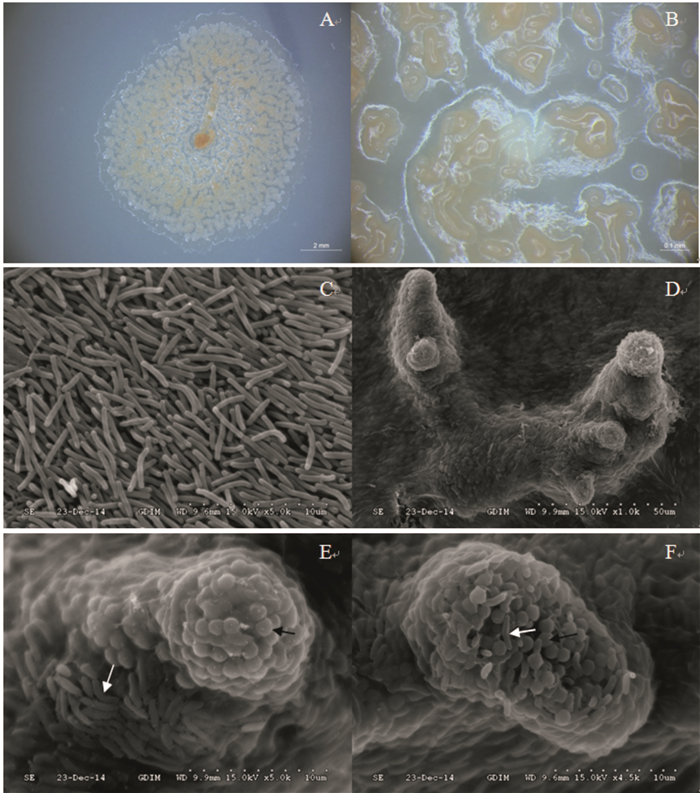

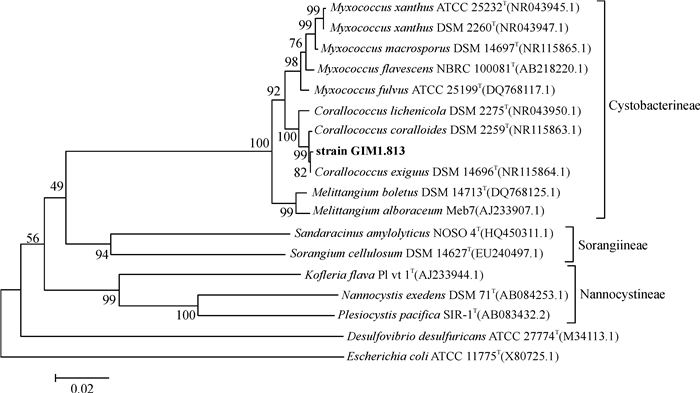

方法通过菌落形态观察、扫描电镜、生理生化特征以及16S rRNA基因序列同源性分析,鉴定并归类细菌。同时,比较分析7种发酵培养基对GIM1.813产生活性物质的影响,并运用正交法对选出的培养基和发酵培养条件进行优化。

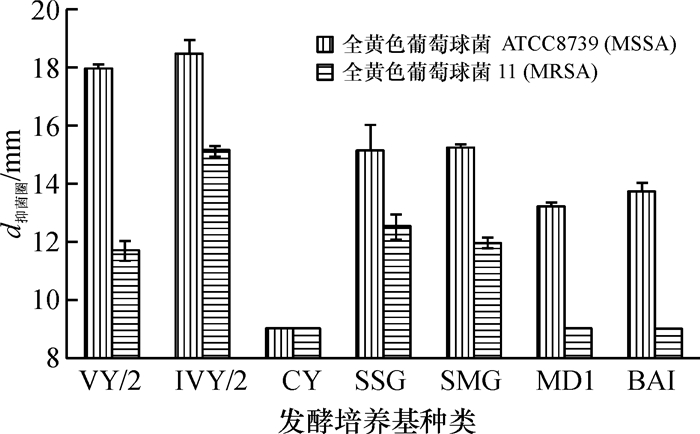

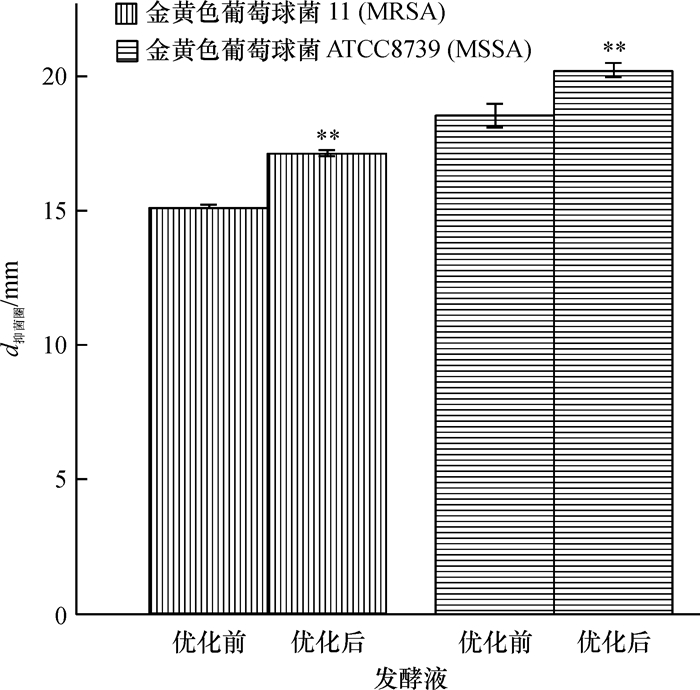

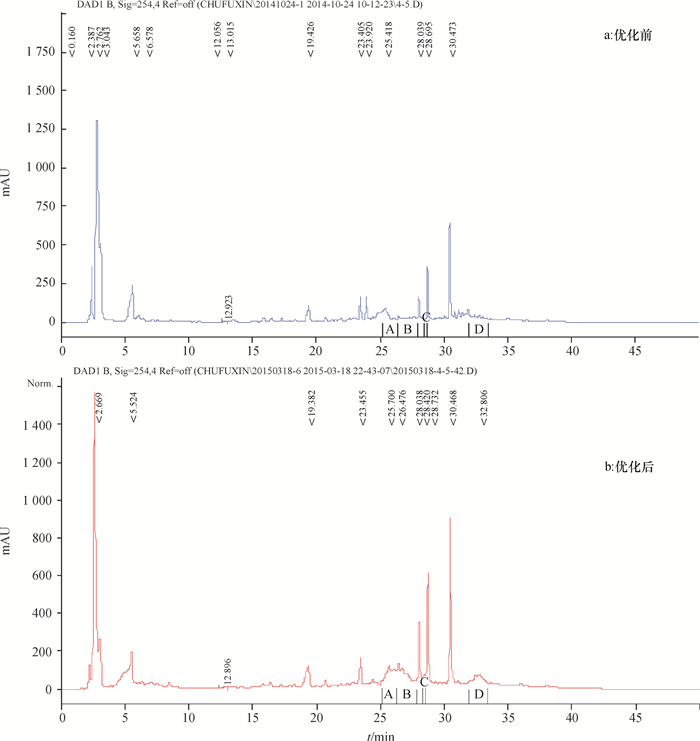

结果GIM1.813的最适pH和最适温度分别为7.0和30.0 ℃,能耐受10 g·L-1的NaCl。文中还提供了该菌株的生理生化、基因组DNA G+C含量和醌型数据。GIM1.813在7种发酵培养基中均生长良好,在IVY/2培养基中产生的代谢产物抑菌活性最高。正交法优化后,GIM1.813的发酵液抗MRSA活性提高了49.12%,且发酵过程中菌株生长情况改善。

结论经鉴定,菌株GIM1.813为弱小珊瑚球菌Corallococcus exiguous。通过发酵优化,菌株GIM1.813分泌抗MRSA活性物质的能力显著提高,同时发现Mg2+以及淀粉能显著影响珊瑚球菌产天然产物的能力。

Abstract:ObjectiveIn this report, strain GIM1.813 was investigated, prepared for future isolation and identification of anti-methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) bioactive products.

MethodAccording to colonial morphology, scanning electron microscopy, physiological and biochemical characteristics, and phylogenetic analysis based on 16S rRNA genes, GIM1.813 was identified and classified. The effects of seven mediums on the active compounds producted by strain GIM1.813 were compared. The chosen medium and fermentation conditions were optimized by orthogonal experiments.

ResultThe optimal pH and temperature for strain GIM1.813 were 7.0 and 30.0 ℃, respectively, and the strain could tolerate up to 10 g·L-1 NaCl. The data of physical-chemical characteristics, chromosomal DNA G+C concents and quinines of this strain were also presented. Strain GIM1.813 grew well in all seven tested mediums, while it produced metabolites with the maximum antibacterial activity in IVY/2 medium. After fermentation optimization, the anti-MRSA activity of fermentation broth increased by 49.12% and the strain GIM1.813 grew better.

ConclusionStrain GIM1.813 was classified as Corallococcus exiguous. Its ability of producing anti-MRSA bioactive components was improved significantly by fermentation optimization. Meanwhile, Mg2+ and starch were found to significantly improve the ability of myxobacteria to produce bioactive components.

-

Keywords:

- myxobacterium /

- natural product /

- MRSA /

- strain identification /

- orthogonal experiment /

- fermentation optimization

-

1949年10月新中国成立以后,代表高校科技学术期刊最高水平的大学自然科学学报相继创刊或复刊。20世纪50年代,创(复)办了71种大学自然科学学报,在这些学报中,农林学有10种[1]。其中,就有创刊于1959年5月的《华南农学院学报》,这就是《华南农业大学学报》的前身。大学学报是大学教学与科研的一面镜子,《华南农业大学学报》(简称《学报》)依托华南农业大学的办学特色和学科优势,突出热带亚热带地区特征,发展至今已成为“综合性农业科学”核心学术期刊。至2019年,《学报》已创办了60周年。在庆祝《学报》创刊60周年之际,回顾创刊以来的历史,缅怀为《学报》的创刊和发展做出重大贡献的老一辈科学家,总结和分析《学报》创刊60周年积累的宝贵经验,展示《学报》创刊以来取得的成绩,为《学报》在新时代谋求新发展树立信心。

1. 创刊背景

《学报》由华南农业大学主管主办,它的创办是依托华南农业大学这个平台,华南农业大学的前身由1909年“广东全省农事试验场附设农业讲习所”发展演变而来,1952年成立了华南农学院[2]。20世纪50年代学校在党的“教育为无产阶级的政治服务,教育与生产劳动结合”方针[3]指导下,掀起了科学研究蓬勃发展的新气象。先辈们高瞻远瞩,认为学校的中心任务是教学,要提高教学质量,必须进行科学研究,才能培养出专业毕业生,供给祖国的各项建设需要。当时学校就鼓励全院师生员工大力开展科研活动,号召全院师生各尽所能,每个人在科研工作中积极贡献自己一份力量,进一步提高教师的教学和科研水平,提高学生的培养质量。根据1959年的统计,在短短的几个月内,学院的研究项目达到1 600多项,其中完成了的有530多项,这些成果有许多需要并值得反映出来[4]。在这种背景下,创办《学报》不仅必要,而且具备了条件,1959年创办了《华南农学院学报》,也就是《华南农业大学学报》的前身。

2. 发展历程

《学报》创办于1959年,并于5月25号出版了第1期。在创办之初,学报就定位为学术性刊物,目的在于报道科学研究成果、交流学科的最新知识,刊登的内容主要反映学院及各分院师生员工研究工作的成就,从而促使学科的发展,或使新发现的自然规律能应用于生产或解决国民经济中的重大问题。创刊时,中文刊名为《华南农学院学报》,汉语拼音刊名为《HUANAN NONGXUEYUAN XUEBAO》,没有英文刊名。编委会主任委员是我国现代稻作科学的奠基人——丁颖教授[5],时任学院党委第一书记的农业教育家杜雷撰写了发刊词[4]。期刊的首页附中、俄文目录,尾页附“华南农学院学报编辑委员会”和“华南农学院征稿简约”,补白处刊登了“本刊订阅办法”。第1期刊发了16篇论文,包括15篇试验研究论文和1篇译文[6]。作者来自学院的农学系、植保系、园艺系和畜牧兽医系以及驻村调查小组(队)等。内容丰富,涵盖了农业生产的各个方面,内文还出现了7处补白,补白信息不仅有农业科技信息,还有中央关于农业生产的指示,甚至还有赞美农业生产的优美诗篇“奶牛房的清晨”。从创刊号的“征稿简约”[6]中可以清楚地看到,先辈们在《学报》创刊之初就有高瞻远瞩的眼光和开放办刊的理念,认为《学报》是为本学院的教学、科研和生产服务,主要刊载本院师生和校友的科研论文和译文,但也欢迎校外来稿。虽然没有刊号,但期刊的要素非常完整,完全符合学术期刊的规范。创刊之初,就秉承专家办刊的模式,没有固定编辑,从封4的“编辑者:华南农学院学报编委会”以及“华南农学院学报征稿简约”中可以看出,收稿、稿件审查、送有关专家审阅、论文修改和校对均由编委会成员负责,而编委会的成员均来自学校的知名学者。可见,前辈们对创办学报的热情和付出。7月份出版了第2期,后因故停刊。值得一提的是,这2期的页码不固定,没有分栏目,所有论文没有中英文摘要、均以中文繁体出版,总共出版了29篇论文,其中,可以看到我校名人杜雷、庞雄飞和赵善欢等早期的研究成果;为了学习前苏联及东欧一些社会主义国家先进的科学技术以及他们发展生产的经验,这2期各刊登了1篇前苏联先进农业科学技术研究论文的译文。

1979年随着我国“四个现代化”建设工作重点的开展[7],农业的现代化也提上日程,农业科研也迎来了春天。学校决定以《学报》复刊来迎接“这个大有作为的时代”。我国果品贮藏保鲜学的奠基人之一李沛文教授[8]为《学报》复刊做了大量的工作,1980年《华南农学院学报》正式复刊,英文刊名为《Journal of South China Agricultural College》。成立了由李沛文教授担任主任委员的第2届编辑委员会,1月份出版了第1期,并编卷号为第1卷,季刊,李沛文教授在第1期的刊首页发表了热情洋溢的“始刊词”[9]。采用简体中文出版,页码不固定,所有论文均含中、英文“提要”,1980年出版的4期共刊登了45篇论文,其中,赵善欢、庞雄飞、卢永根各有1篇,期末附总目录。复刊的学报仍然秉承创刊时的“专家办刊模式”,没有专职编辑,所有职责均由编委会承担。从此,学报伴随着学校的发展一路前行。

1982年第3期出版了“华南农学院校庆30周年专刊”。当时,按照1952年成立华南农学院认定1982年为学校成立30周年。30年来,在全院师生的努力下,华南农学院已成为全国重点高等农业院校之一,在教学、科研和生产上取得了较大的进展。为了庆祝学校建校30周年,《学报》编委会精心策划专刊,积极约稿,约稿对象包括校内专家和外单位的部分校友,还特别邀请了和我校有校际联系的美国宾夕法尼亚州州立大学约心·阿姆奎斯特教授以及有合作研究的美国宾州州立大学农学院R.L.罗百达为专刊撰稿[10]。专刊均为特约稿,共发表了18篇论文,包括2篇英文稿。“专刊”的出版展示了我校师生和校友取得的可喜成就,也为30周年校庆献上了一份厚重的贺礼。

自1984年开始,《学报》有了第一位专职的责任编辑单遐龄老师,并在每期封4的“编委会”名单下面标注[11],同时继续聘请了数名教师担任兼职编辑。根据农牧渔业部(84)农(教)字第71号文和教育部(84)教计字155号文件的批示,华南农学院自1984年7月份起,改名改制为华南农业大学。因此,自1984年第3期开始,《华南农学院学报》也相应改刊名为《华南农业大学学报》,英文刊名改为《Journal of South China Agricultural University》,并在当期的首页刊发了时任校长卢永根教授的“改刊名致读者”(中、英文)[12]。卢校长在致辞中,充分肯定了学报在培养和发现人才、促进国内外学术交流、繁荣我国农业科学事业的贡献。改刊名后,《学报》的性质不变,卷(期)数在原来的基础上延续。

1985年我国正式批准ISSN中国国家中心成立,负责中国期刊ISSN号的分配与管理[13]。1987年9月《学报》取得CN 44-1110/S和ISSN 1001-411X。1991年随着国家科委和新闻出版署颁发的《科学技术期刊管理办法》实施,科学技术期刊的发展有了明确方向和标准[14]。《学报》也明确定位为综合性农业科学学术刊物,制定了具体的办刊宗旨“贯彻党的基本路线,坚持四项基本原则,坚持改革开放,贯彻‘百花齐放,百家争鸣’的方针,遵守国家的有关法律和规定。主要刊登反映农业各相关学科科研活动、学术动态的学术论文、研究简报、文献综述,为农业教学和科技服务,促进国内外学术交流”。1998年底,不再聘用兼职编辑,编辑、校对等工作全部由编辑部专职编辑承担。2000年开始,《学报》改大16开出版,目录按栏目编排,设有农学•园艺•土壤肥料、植物保护、生物学、林业科学、动物科学与兽医学、农业工程与食品科学等栏目。随着学校向综合性大学办学的转变,非农专业和学科得到快速发展,但《学报》的办刊宗旨和刊登范围没有变化。为适应学校学科发展,2002年学校创办了《华南农业大学(社会科学版)》,为此,2002(3)—2004(2),《学报》刊名曾改为《华南农业大学学报(自然科学版)》。但因不符合出版局管理要求,2004年(3)刊名又改回《华南农业大学学报》,并沿用至今。

1996年1月30日,“《中国学术期刊(光盘版)》全文检索管理系统”通过鉴定,标志着我国学术期刊数字化出版的开始[15]。1999年开始《学报》被《中国学术期刊综合评价数据库》、《中国期刊网》和《中国学术期刊(光盘版)》全文收录。2011年《学报》与英国《国际农业与生物科学研究中心》(CABI)和教育部“中国科技论文在线”签署了全文在线合作协议。在注重《学报》学术传播和交流的同时,高度重视《学报》数字化的学术出版平台建设,2012年开始,《学报》全面采用“编辑部远程稿件处理系统”,建立了《学报》独立的期刊网站 http://xuebao.scau.edu.cn/zr,使投稿、审稿和编辑修改全部在网上实现,缩短了稿件处理时间,提高了工作效率;完善了学报网站的信息,《学报》创刊以来的所有数据均可以在学报网站免费下载;不断完善了审稿专家数据库的建设。截止2018年底,《学报》网站注册的投稿作者已达4 500余名、审稿专家3 100 余名。随着信息技术和互联网的发展,科技期刊融合出版已成为当今发展的潮流。2012年开始《学报》每期的数据在“中国知网”“维普网”“万方数据知识服务平台”及“《学报》网站”全文上网。为了缩短出版周期、方便读者手机端的阅读和信息传播,2013年《学报》加入“中国知网”的优先数字出版;2014年《学报》改为双月刊,开通了微信公众平台“华南农业大学学报”(微信号:hnxbzr)和新浪微博“华南农业大学学报”(域名: http://weibo.com/u/3955780054?is_hot=1);2015年《学报》与超星集团合作,以“域出版”形式推出移动端的阅读服务;2018年《学报》加入“中国知网”的网络首发。

3. 学报荣誉

60年来,《学报》砥砺前行,自1980年复刊以来,坚持稳定的出版,已经历了8届编辑委员会和几代编辑。截至2018年12月,《学报》共出版了39卷168期3 145篇论文,这些论文(除少数综述外)均为原创性的科研论文。刊发的基金论文比90年代初不到25%,2000年以后快速上升至80%以上,近10年来均稳定在90%以上。记录和展示了新中国成立以来农林业和生命科学领域的研究成果,也见证了我校在农业及相关学科的发展历程,培养了一大批农业科研、教学和应用人才,推动了学校和学科的发展。先辈们在创刊之初就把《学报》定位为学术期刊,高度重视《学报》的学术质量。至今,《学报》一直秉承这一优良传统,视学术为《学报》的生命力,把学术质量作为《学报》的支撑点和核心竞争力,一贯坚持“争取更高学术地位,不断提升刊物的影响力”这一定位,严格执行国家有关出版标准,以“创办精品期刊,跻身先进科技期刊之林”为奋斗目标。在全国高校学报林立、竞争十分激烈的情况下,关注学科前沿,重视组稿工作,打造高质量“专栏”,突出办刊特色。《学报》的学术质量和影响力不断提升,在同类期刊中处于较领先的地位,已成为国内具有一定影响力的学术期刊。

一直以来,《学报》坚持开放办刊,海纳百川,主动吸引校内外的优秀稿源,刊载的论文受到读者的广泛关注,根据CNKI数据,截至2019年2月2日,《学报》自2008年以来刊发的论文每年下载量达数万次,月下载量高达8千多次,单篇论文下载量最高达4 581次,单篇论文被引频次最高达374次,有38篇论文的单篇被引频次超过100次[16]。近5年来,《学报》的影响因子和总被引频次也逐步提升(图1),2014—2018年《学报》的影响因子依次为0.789、0.100、1.008、1.071和1.311,影响因子的学科排序依次为30/98、11/95、11/96、12/96和8/99[17]。

《学报》自1996年开始被《中国科学引文数据库》列为来源期刊及统计源。1999年被《中国学术期刊综合评价数据库》《中国期刊网》《中国学术期刊(光盘版)》全文收录。据不完全统计,截至2018年底,《学报》已被国内外40多种文摘或数据库收录,其中,国外数据库有美国《化学文摘(CA)》和《乌利希期刊指南》、荷兰《Scopus数据库》、英国的《CAB Abstracts》《俄罗斯文摘杂志(AJ)》《日本科学技术振兴机构数据库(JST)》等10多种;国内有关检索机构均收录了本刊。《学报》入选了《中国科技期刊引证报告(核心版)自然科学卷》《中国科学引文数据库(CSCD)》《中国核心学术期刊(RCCSE)》和《中国核心期刊(遴选)数据库》。《学报》连续入选《中文核心期刊要目总览》,最新公布的2017版中,《学报》在入选的32种“综合性农业科学”类的核心期刊中排第9位[18],与上一版(2014版,入选的34种中排第16位[19])相比,排名提升了不少。

1989年《学报》获得第一个荣誉——“全国高等学校自然科学学报优秀编辑质量奖”。截至2018年底,《学报》在全国和广东省的期刊评比中获得了多项荣誉:广东高校自然科学学报编排规范化奖(1990年),在全国高等农业院校学报“三优”评比中荣获优秀学报二等奖和全国高等学校自然科学学报系统优秀学报评比中荣获二等奖(1995年),“广东省优秀科技期刊”一等奖(1996年),“广东省第二届优秀科学技术期刊奖”一等奖(1997年),“全国高校优秀自然科学学报”二等奖”和“第二届广东省高校优秀学报”二等奖(1999年),“首届CNKI《CAJ-CD规范》执行优秀奖”(2000年),“第三届广东省优秀期刊”一等奖(2001年),在全国高校优秀科技期刊评比中荣获A类(重点大学)一等奖(2004年),荣获“第三届国家期刊奖百种重点期刊”、“高校科技期刊先进集体”和“中国高校优秀网站”(2005年),多次荣获中国高校精品科技期刊(2006、2008、2010年)、中国高校优秀科技期刊(2012、2014年)和中国高校百佳科技期刊(2016、2018年),荣获全国高校科技期刊优秀编辑质量奖(2009年)、广东省优秀品牌期刊(2010年)和广东省优秀期刊(2018年)、广东省优秀科技期刊一等奖(2011年)和广东省精品科技期刊(2015、2017年)以及教育部中国科技论文在线优秀科技期刊一等奖(2016、2018年)。

4. 展望

《学报》在我校的发展中起着不可忽视的作用,具有十分重要的地位。《学报》是学校发现和培养人才的一个重要的场所和阵地,是培育学者学人成长的摇篮,我校不少杰出人才的处女作就是在《学报》上发表后,由此走向全国、走向世界。即使在今天,《学报》在我校青年教师和研究生的培育中,在我校学科建设的创新、累积和传承中,依然发挥着重要的作用。在当前高校的“双一流”建设中,高校科技期刊作为学术体系的重要组成部分,为科研成果交流、学术人才培养以及科研创新发展架起桥梁[20]。一流的高校必须要有一流的学术期刊支撑,高校期刊在高校“双一流”发展中仍然担负着重要的历史使命。

《学报》创刊60年来,谱写了光辉的篇章,这些成绩的取得,离不开作者、审稿专家和编委会的大力支持和辛勤付出,也离不开编辑人员的默默奉献。我们要以纪念创刊60周年为契机,不忘初心,砥砺前行,在学校的领导和支持下,充分发挥编委会专家的主体作用,坚持习近平新时代中国特色社会主义思想,开拓进取,不断提升《学报》整体学术质量,继续坚持《学报》的办刊宗旨,关注农业科技前沿,组织出版有特色的专辑(专栏),把“创精品期刊,争取更高的学术地位”作为学报不懈的追求,充分发挥《学报》在人才培养和学术交流中的作用,更好地为学校的“双一流”学科建设和我国农业科学研究和技术创新服务。

随着互联网技术的快速发展,出版业与互联网的融合成为了时代的必然。“十二五”期间,中国知网、万方等大型数据集成商在技术和服务等方面取得了巨大成就,XML、微信和微博等技术的应用使得科技期刊网络传播更加顺畅和快捷,出版单位也逐渐由“内容提供者”向“信息提供者”转型。《学报》应该积极投身到“期刊的转型升级和融合发展”中,关注出版行业新技术、新方法。在传统出版的基础上,加强《学报》的数字化建设和新媒体产品的开发和运营,积极融入期刊集群中发展,充分利用好中国知网的“云出版+云服务+云数图”服务平台。在质量为王的前提下,进一步规范《学报》刊发论文的显示度,重视《学报》出版后的宣传推广,在做好期刊品牌的同时,拓展知识服务的形式和结构,多途径开展阅读推广,提升《学报》刊发论文的传播力和影响力。

2019年将迎来《学报》第九届编委会的成立,新一届编委会一如既往聚集我校农林生命科学领域的行业精英。《学报》将紧紧依靠编委会,聚焦“双一流”学科的研究热点,配合学校的学科建设,关注学校的重大科研项目,积极参加学术活动,捕捉学科热点和交叉点,努力挖掘和拓展优质稿源,加强与读者和作者的沟通,进一步缩短稿件刊出的周期,继续探索新的出版和传播方式,力争成为刊载国内一流科研成果的“精品科技期刊”。

致谢:感谢曾担任《华南农业大学学报》第3届副主编并在学报编辑部工作过的前辈曾世雄老师对本文的审阅,并提出宝贵意见!

-

表 1 黏细菌培养基组分

Table 1 Ingredients of myxobacterial mediums

表 2 发酵培养基主要因素的正交试验因素及水平1)

Table 2 Factors and levels of orthogonal test for main culture medium components

表 3 发酵培养条件主要因素的正交试验因素及水平1)

Table 3 Factors and levels of orthogonal test for main conditions of fermentation medium

表 4 11株黏球菌的生理生化特征1)

Table 4 Metabolism-related enzymes of 11 Corallococcus strains

表 5 菌株GIM1.813在不同条件下的生长情况

Table 5 Growth situation of GIM1.813 under different conditions

表 6 发酵培养基正交优化结果1)

Table 6 Orthogonal experiments of culture medium

表 7 发酵培养条件正交优化结果1)

Table 7 Orthogonal experiments of culture conditions

-

[1] KLEVENS R M, MORRISON M A, NADLE J, et al. Invasive methicillin-resistant Staphylococcus aureus infections in the United States[J]. JAMA, 2007, 298(15): 1763-1771. doi: 10.1001/jama.298.15.1763

[2] FRAZEE B W, LYNN J, CHARLEBOIS E D, et al. High prevalence of methicillin-resistant Staphylococcus aureus in emergency department skin and soft tissue infections[J]. Ann Emerg Med, 2005, 45(3): 311-320. doi: 10.1016/j.annemergmed.2004.10.011

[3] VANDERHAEGHEN W, HERMANS K, HAESEBROUCK F, et al. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in food production animals[J]. Epidemiol Infect, 2010, 138(5): 606-625. doi: 10.1017/S0950268809991567

[4] FUSCO N M, TOUSSAINT K A, PRESCOTT W A. Antibiotic management of methicillin-resistant Staphylococcus aureus-associated acute pulmonary exacerbations in cystic fibrosis[J]. Ann Pharmacother, 2015, 49(4):458-468. doi: 10.1177/1060028014567526

[5] GEORGE S, ROBERT C M. Increasing antibiotic resistance among methicillin-resistant Staphylococcus aureusstrains[J].Clin Infect Dis, 2008, 46(5): S360-S367.

[6] NEWMAN D J, CRAGG G M. Natural products as sources of new drugs over the 30 years from 1981 to 2010[J]. J Nat Prod, 2012, 75(3): 311-335. doi: 10.1021/np200906s

[7] SINGH S B, BARRETT J F. Empirical antibacterial drug discovery:foundation in natural products[J]. Biochem Pharmacol, 2006, 71(7): 1006-1015. doi: 10.1016/j.bcp.2005.12.016

[8] 张哲峰.多重耐药菌的监控与新抗生素研发[J].中国药学杂志, 2014, 49(14):1268-1273. [9] BERDY J. Bioactive microbial metabolites[J]. J Antibiot, 2005, 58(1): 1-26. doi: 10.1038/ja.2005.1

[10] 刘少伟, 韩晓艳, 刘佳萌, 等. 塔克拉玛干沙漠来源抗MRSA新抗生素—和田霉素A-D[C]//中国药学会抗生素专业委员会. 第十二届全国抗生素学术会议论文集. 成都. 出版地不详: 出版者不详, 2013: 76-86. [11] 武英, 王辂.开发微生物来源天然产物的新技术[J].国外医药(抗生素分册), 2010, 31(1): 1-6. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/gwyykssfc201001001 [12] WEISSMAN KJ, MVLLER R. Myxobacterial secondary metabolites: Bioactivities and modes-of-action[J]. Nat Prod Rep, 2010, 27(9): 1276-1295. doi: 10.1039/c001260m

[13] 李艳利, 张荫雷, 刘迎, 等.一株新粘细菌生物学性质的研究[J].微生物学通报, 2008, 35(23): 1888-1891. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/wswxtb200812007 [14] 王海英, 张利平.粘细菌:一类重要的微生物资源[J].微生物学通报, 2003, 30(2): 115-116. doi: 10.3969/j.issn.0253-2654.2003.02.029 [15] SCH BERLE T F, LOHR F, SCHMITZ A, et al. Antibiotics from myxobacteria[J]. Nat Prod Rep, 2014, 31: 953-972. doi: 10.1039/c4np00011k

[16] GERTH K, PRADELLA S, PERLOVA O, et al. Myxobacteria: Proficient producers of novel natural products with various biological activities:past and future biotechnological aspects with the focus on the genus Sorangium[J]. J Biotechnol, 2003, 106(2): 233-253. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/wswxb200006015

[17] GASPARI F, PAITAN Y, MAININI M, et al. Myxobacteria isolated in Israel as potential source of new anti-infectives[J]. J Appl Microbiol, 2005, 98(2): 429-439. doi: 10.1111/jam.2005.98.issue-2

[18] WANG D, YUAN J, TAO W. Identification of a novel antibiotic from myxobacterium Stigmatella eracta WXNXJ-B and evaluation of its antitumor effects in-vitro[J].Iran J Pharmaceut Res, 2014, 13(1): 171.

[19] GUO W J, TAO W Y, XU Z H, et al. Directed-screening of myxobacteria producing high bioactive antitumor metabolites[J]. Nat Pro Res Dev, 2007, 19(6):1032-1036. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=trcwyjykf200706028

[20] 施晓琼, 许强芝, 刘小宇, 等.六种粘细菌095b06次生代谢产物的分离、鉴定及初步生物学活性研究[J].第二军医大学学报, 2007, 28(3): 266-271. doi: 10.3321/j.issn:0258-879X.2007.03.008 [21] GARRITY G M. Bergey's manual of systematic bacteriology[M]. Berlin: Springer, 2006:1079-1082.

[22] BRUNEL B, GIVAUDAN A, LANOIS A, et al. Fast and accurate identification of Xenorhabdus and Photorhabdus species by restriction analysis of PCR-amplified 16S rRNA genes[J]. Appl Environ Microb, 1997, 63(2): 574-580. http://d.old.wanfangdata.com.cn/OAPaper/oai_pubmedcentral.nih.gov_168349

[23] 东秀珠, 蔡妙英.常见细菌系统鉴定手册[M].北京:科学出版社, 2001: 370-398. [24] MESBAH M, PREMACHANDRAN U, WHITMAN W B. Precise measurement of the G+C content of deoxyribonucleic acid by high-performance liquid chromatography[J]. Int J Syst Bacteriol, 1989, 39(2): 159-167. doi: 10.1099/00207713-39-2-159

[25] COLLINS M, PIROUZ T, GOODFELLOW M, et al. Distribution of menaquinones in actinomycetes and corynebacteria[J]. J Gen Microbiol, 1977, 100(2): 221-230. doi: 10.1099/00221287-100-2-221

[26] FYHRQUIST P, MWASUMBI L, HAGGSTRÖM C A, et al. Ethnobotanical and antimicrobial investigation on some species of Terminalia and Combretum(Combretaceae) growing in Tanzania[J]. J Ethnopharmacol, 2002, 79(2): 169-177. doi: 10.1016/S0378-8741(01)00375-0

[27] 原红娟. 热带亚热带原始森林粘细菌的多样性研究[D]. 广州: 华南农业大学, 2014. [28] REICHENBACH H. Myxobacteria, producers of novel bioactive substances[J]. J Ind Microbiol Biotechnol, 2001, 27(3): 149-156. doi: 10.1038/sj.jim.7000025

[29] 李越中, 李健, 周璐, 等.我国粘细菌(Myxobacteria)资源的分离与鉴定[J].微生物学报, 2000, 40(6): 652-656. doi: 10.3321/j.issn:0001-6209.2000.06.015 [30] SHIMKETS L J, DWORKIN M, REICHENBACH H. The prokaryotes[M]. Berlin: Springer, 2006: 31-115.

[31] BRETSCHER A P, KAISER D. Nutrition of Myxococcus xanthus, a fruiting myxobacterium[J]. J Bacteriol, 1978, 133(2): 763-768. http://d.old.wanfangdata.com.cn/OAPaper/oai_pubmedcentral.nih.gov_222085

[32] 王大红. 粘细菌Stigmatella WXNXJ-B产生新型抗肿瘤抗生素的研究[D]. 无锡: 江南大学, 2010. [33] GERTH K, IRSCHIK H, JANSEN R, et al. Myxobacteria-the word is spreading [J]. [EB/OL]. [2015-04-21]. http://www.naturstoff-forschung.info/nafo_media/13+myxobacteria.pdf.

[34] 胡玮, 李越中, 李曦, 等.珊瑚状珊瑚球菌Cc9736抗肿瘤活性组分的分离纯化[J].中国抗生素杂志, 2000, 25(4): 309-311. doi: 10.3969/j.issn.1001-8689.2000.04.021 [35] 鞠培殿. Corallococcus coralloides 085B04次级代谢产物的分离与结构表征[D]. 济南: 山东轻工业学院, 2010. [36] 李健, 郭新征, 李越中, 等.具有抑瘤活性的粘细菌珊瑚状珊瑚球菌Cc9736发酵产物的初步研究[J].中国抗生素杂志, 1999, 24(4): 308-309. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=QK199900874821 -

期刊类型引用(4)

1. 周志红,万隽杰. 广东省高水平科技期刊建设对地方高校学报高质量发展的成效——以《华南农业大学学报》为例. 科技管理研究. 2024(16): 36-43 .  百度学术

百度学术

2. 周志红. 高校学报高质量发展的策略分析. 韶关学院学报. 2023(09): 82-86 .  百度学术

百度学术

3. 杨辉. 《黑龙江八一农垦大学学报》40年回望与展望. 黑龙江八一农垦大学学报. 2021(05): 129-134 .  百度学术

百度学术

4. 刘雅红. 高等农业教育特色发展的实践探索与经验启示——基于华南农业大学建校110周年的历史回顾. 中国农业教育. 2019(05): 15-24 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(0)

下载:

下载: